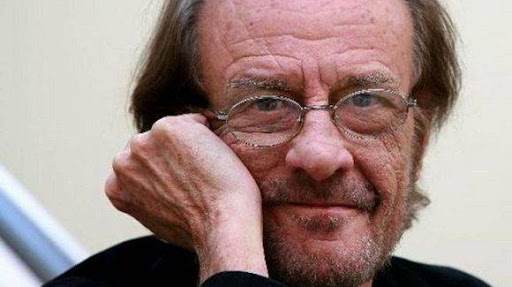

Siempre me sorprendió un poco la gran acogida y predicamento que Henry Kissinger tuvo entre las altas esferas, altísimas en realidad, de la geopolítica norteamericana, dado que era un hombre atezado, de pelo ensortijado y claramente poco caucásico en su aspecto físico, con lo exigentes que son los gringos en materia de pureza racial, aunque hagan tanto por disimularlo.

Barack Obama no fue una excepción a esa regla que tal vez lanzo aquí sin fundamento, porque Obama era impecable en todos los sentidos, excepto, tal vez, por su política exterior, que es de lo que venimos a hablar aquí con ocasión del fallecimiento de Henry Kissinger, uno de los hombres más poderosos que jamás hayan existido.

Curiosamente, Obama y Kissinger tienen algo en común, que es justamente ese desempeño más que dudoso en la intervención del ejército norteamericano en el extranjero que sin embargo se ve recompensado con un incomprensible e inmerecido Premio Nobel de la Paz.

Kissinger era de origen judeoalemán, pero su modo completamente pragmático de concebir la égida de EEUU en el mundo fue tan pragmático que encajó a la perfección con los peores instintos de la superpotencia. Fue un Fouché, un Tayllerand, un Disraeli del s. XX, ese tipo de político astuto, sin escrúpulos, que susurra a los cargos electos lo que quieren oír porque es lo mismo que ellos estaban pensando pero no se atrevían a decir en alto.

La relación de los crímenes firmados in pectore por Kissinger es tremenda y aterradora, pero no la voy a recordar aquí porque ya no hizo mejor que nadie Christopher Hitchens en su Juicio a Kissinger, de 2002. Puesto que el propio interesado se ha pasado media vida tratando de velar su pasado, como el escritor de La muchacha de las bragas de oro de Marsé (o como el propio Maquiavelo, que sólo se puso a escribir cuando su breve carrera de consejero político terminó), conviene volver a Hitchens, para que la niebla desplegada por la frenética actividad académica y de autobombo del exsecretario de Estado no nos ciegue. Porque Kissinger realmente poseía una gran visión geoestratégica, estimada tanto por propios como por extraños (leo hoy que hace unos meses había estado en China siendo recibido por nada menos que Xi Jinping).

En la película de Oliver Stone, Nixon (también la Historia no contada de los Estado Unidos de Stone, en seis capítulos), se narra muy bien cómo es Kissinger quien lleva a Nixon a «abrir» China, que es el mayor mérito que ambos se atribuían pese a los desastres de Vietnam, Camboya o Laos (por no hablar de lo innombrable: el Plan Cóndor que comenzó por entonces, y que no sin razón Hitchens consideraba el peor crimen de guerra del s. XX, muy por encima de reconocidos genocidas posteriores como Slobodan Milosevic).

Y es, todo ello, una lástima para la reputación de Estados Unidos, una nación que identificamos con Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, o JFK, pero que en realidad se decanta más hacia Donald Rumsfeld, Donald Trump (cuyo Kissinger parece ser Steve Bannon), o este Henry Kissinger que hoy ha ascendido a la categoría de leyenda de la Realpolitik.

En su periodo de auge, Kissinger declaró que «el poder es el afrodisiaco definitivo»; vamos a suponer que el hombre ha gozado de una vejez no sólo extraordinariamente larga, sino también inusualmente priápica.