El día aciago que se inventaron las armas de fuego, la historia de la humanidad se descarriló una vez más. Ya se podía matar a distancia (en realidad se podía antes: los ágiles ballesteros acabaron con el predominio del caballero medieval acorazado y repartiendo mandobles), pero encima haciendo mucho ruido -el Bruce Wayne/Batman de Frank Miller tenía eso en contra de los fusiles: no son callados, no son precisos, son el arma torpe de nuestro torpe enemigo, algo así decía- y nublando con humo la vista de los infantes de ambos bandos.

Los cañones también desempeñaban el mismo papel acústico, sibilino y visual: con la artillería del adversario delante sembrando el caos no hay caballero capaz de lucir en público y en tan señalada ocasión su valor, su destreza en la esgrima y su pericia en la equitación. Un inútil cualquiera del campo contrario enciende una mecha y se acabaron todos esos años de preparación y entrenamiento del oficial vestido de gala.

En las guerras actuales todo es aún peor, a mi juicio, porque ahora tenemos los francotiradores[1], las minas antipersona, los bombardeos desde el aire y los drones, los malhadados drones. La guerra con drones ya no es guerra, porque no se da el caso de que un dron luche con otro dron, sino que un dron es como la medicina laparoscópica de la guerra moderna: extermina de modo teledirigido únicamente aquella zona exacta que tiene que exterminar, y es el mercenario perfecto porque opera sin emoción alguna justo lo que su comprador le ha exigido que opere.

No echo nada de menos la era de las guerras como trato de descortesía habitual entre las naciones -otros sí, los jugadores del Call of Duty y demás videojuegos de liquidar contrincantes sin necesidad de hacer puntería parecen morirse de nostalgia…-, pero encuentro algo descorazonador, que la gente en general haya cambiado aquellos estupendos antídotos contra la depresión y el ennui, que eran tanto para los machos muy machos como para las hembras muy hembras, el montar a caballo, el escribir versos, el practicar la esgrima y el acudir a bailes de relumbrón en los que nadie tocaba más allá de la mano de su pareja de vals o de polka y donde todos eran muy educados, respetuosos y se dejaban las drogas en casa –aunque a saber cómo serían los afterhours de entonces, parece que el monje Rasputín se lo sabía montar…

Los ansiolíticos actuales están muy bien, las terapias están muy bien, los manuales de autoayuda están muy bien, los grupos de apoyo son estupendos, pero qué queréis que os diga, algo tienen esas punteras soluciones contra la tristeza, el aislamiento y los vicios que a mí me entristecen, aíslan y “vician” todavía más…

Eso es lo que he pensado hoy viendo por décima vez Cyrano de Bergerac, esta vez con mis hijos, la versión de 1990 de Gerard Depardieu. Soy casi más fan de la de José Ferrer de 1950, pero no podía obligar a mis niños al blanco y negro, mis hijos no son Carlos Boyero. Ferrer estaba más flaco que Depardieu, pero sobre todo tenía de natural una nariz más adecuada. Pero eso es igual. A mis hijos les he prometido que verían los primeros veinte minutos más espectaculares de la historia del cine mundial, y han picado (de nuevo, no podía ponerles el grandioso plano-secuencia de Sed de mal[2], por ejemplo, porque ya he dicho que mis niños no son el señor Boyero). “¡¡Y al finalizar, te hiero!!” les ha gustado tanto que en comparación lo del amor platónico y por persona interpuesta hacia la bella Roxane lo he tenido que dejar para dentro de unos años.

Cuando Edmond Rostand estrenó su obra en 1897 esperaba un fracaso total, y obtuvo una ovación de 25 minutos. Yo la he visto, la he leído y hasta he leído al hijo de Rostand, Jean Rostand, que era biólogo, tan larga fue para mí la sombra con sombrero y espada de Monsieur Cyrano.

Desde luego, la obra es una exageración romántica y una deformación flagrante del barroco francés, pero como decía Alejandro Dumas padre por aquellos mismos años, “cierto que hago de la historia ficción, pero reconózcaseme que son ficciones brillantes…”. Y además yo creo que podría de verdad servir de autoayuda mucho más que la farmacopea, los manuales del perfecto vendedor, los discursos de motivación de Steve Jobs y las terapias en que la gente confiesa que sufre fobia social.

Para empezar, Cyrano lo que confiesa es muy distinto, confiesa de entrada que, ya que nació con esa nariz superlativa, como la que Quevedo atribuía a Góngora, pues entonces se propuso decididamente “ser un hombre admirable, y no un pillo”. Admirable en las armas, se entiende, pero también en las letras y en el ejercicio de la virtud (“yo llevo moralmente la elegancia”, afirma también poco después). Sólo eso, como arranque de un programa vital a prueba de dudosas terapias o de derrotas definitivas, ya es digno de erigirse en el más exitoso de los métodos para sacarse a uno mismo del hoyo, además de en el más barato. Precisamente porque Cyrano se hizo a sí mismo en su mocedad esa promesa, la promesa de ser el mejor amigo de sí mismo y su más fiel aliado, podrá sufrir decaimientos y melancolías, sí, que es de lo que trata toda la trama de Rostand, pero jamás rendirse ni vivir pendiente del juicio de los demás, que es lo que constituía el “infierno” en vida para el joven y sensible (en vez de nariz tenía bisojo…) Sartre.

En El apartamento, de Billy Wilder, había un personaje que solemos olvidar y que es el vecino alemán de Jack Lemmon. Recuerden que es doctor, y es el que asiste a Shirley MacLaine cuando intenta suicidarse. Como el doctor piensa que la culpa del desfallecimiento de la chica está en las calaveradas de Lemmon, le insta a ser un hombre, a ser “un Mensch”. Mensch en alemán significa “ser humano”, de manera que el doctor no está siendo machista, no le está pidiendo que se comporte “como un hombre”, sino como un ser humano decente, sin importar su sexo. Es decir, que le está invitando también a ser un hombre admirable, y no un pillo.

Hoy eso nos parece mucho pedir, porque nos llegan desde todas partes mensajes morales diversos, y para colmo contradictorios, que yo creo que se pueden sintetizar en dos. El primero es un eco del Carpe diem horaciano o del Collige, virgo, rosas (“recoge, doncella, las rosas”) de Ausonio, según el cual lo que el individuo debe procurar es exprimir la vida y potenciar el instante. “No hay nada más allá del instante presente”, han aseverado un millón de filósofos aficionados y de publicistas avezados. Y lo malo no es que sea mentira -prueba a decírselo a tu casero cuando te exija la renta, pongamos por caso-, lo malo es que mientras que tú estás tratando de volcar todo el sentido de tu precaria existencia en este preciso momento vivido, los demás siguen a lo suyo, que es hacer carrera y ganar dinero o posición. En rigor, un politoxicómano es el ser que más apura el instante, a la vez que destruye su vida y su cuerpo. Pero la economía capitalista fomenta desmesuradamente el consejo horaciano, ya que constituye claramente un mandato a gastar dinero y consumir productos fungibles, hasta el punto de que el propio capitalismo es el estilo económico que, como estamos viendo en la actualidad, se mantiene pujante a base de aniquilar toda perspectiva de futuro.

Ahora bien, justamente porque ya sabemos eso, porque sabemos que el futuro peligra, el otro mensaje que nos llega hoy -muy realzado este último año y medio por la pandemia- es el de comprendernos a nosotros mismos como seres frágiles y vulnerables, menesterosos de las relaciones con los demás y con el entorno. Esto, que es cierto para el individuo, no lo es desde luego para la especie, esa especie tan sumamente poderosa que ha sido capaz de revertir el estado de sujeción que padecía con respecto a la naturaleza que la creo para convertirla en sierva suya.

No obstante, aún siendo cierto para el individuo dentro de la comunidad, tampoco es algo que convenga decir muy alto. No conviene, en efecto, en un sistema altamente competitivo y despiadado como es el capitalista ir por ahí diciendo que uno es débil y dependiente, y conviene mucho menos aún al movimiento feminista, que no consigue por este camino, tal como yo lo veo, más que confirmar los más rancios prejuicios patriarcales sobre la condición delicada de la mujer.

Así que yo, al menos, ni deseo machacar el instante, que es trampa y no da para tanto, ni, siendo como soy frágil, pienso convertir esa vulnerabilidad en bandera de mis actos. Cyrano, el Cyrano de ficción[3], es un estoico, y el estoicismo tiene la gran pega de que es una ética de solitarios empedernidos (manifiesto en la obra en el final del magnífico monólogo “¡no gracias!”: Sólo al que vale reconocer los méritos /no pagar jamás por favores pretéritos /renunciar para siempre a cadenas y protocolo. /Posiblemente no volar muy alto, pero volar solo…), pero al mismo tiempo la gran ventaja de no esperar más recompensa que la que uno pueda otorgarse a sí mismo. Eso es lo que explica lo muy jactancioso e inmodesto que es Cyrano, porque esa chulería contraproducente es la única recompensa que tiene, y desde luego la única que le es lícito darse a sí mismo. Cyrano sabe de sobra que va a terminar mal, como guerrero y como amante, de modo que apuesta por una victoria simbólica. Las victorias reales ya están pre asignadas, y suelen llevárselas siempre personajes como el cínico Conde de Guiche, sencillamente porque nunca dan la cara, porque libran sus batallas valiéndose de ballestas, cañones o drones. Los que de verdad dan la cara -a veces una cara en cuya nariz podrían anidar pájaros- terminan rompiéndosela, y eso reconozco que no parece muy alentador como autoayuda, pero es menos inerme y más humano que terminar acudiendo a terapias, tomando pastillas o leyendo absurdos libros que recomiendan una y otra vez, hasta la nausea, el Carpe Diem capitalista y la religión de la fragilidad al mismo tiempo.

Con el Cyrano de Rostand, al menos, puedes atesorar estas palabras, que son inútiles, cosméticas e incluso sadomasoquistas, para qué nos vamos a engañar, mas sin duda victoriosas, irredentas, cien veces mejores que probar a irse de compras:

Sí, todo me lo quitaréis, el laurel y la rosa. Lleváoslos, pero me queda una cosa que llevo. Y esta noche, cuando entre en la casa de Dios, brillará intensamente mientras diga mi adiós algo que inmaculado meceré en un arrullo, y me lo llevaré para siempre, y eso es… mi orgullo.

(Y, si uno no se siente a diario de un ánimo tan heroico, también puede ensayar en los ratos malos a ser como el pastelero Ragueneau, un personaje grande y generoso también en la obra de Rostand).

Notas

[1] Pérez-Reverte cuenta en el viejo Territorio Comanche algo espantoso y asqueroso a la par. Francotiradores de los Balcanes que esperaban apostados en un tejado, veían salir de casa a una víctima, le pegaban un tiro en la pierna, y cuando sus parientes acudían aterrados a auxiliarle entonces hacían su agosto. Ese era su trabajo, su deber militar… Simone Weil escribió que “la historia es un tejido de bajezas y crueldades donde de tarde en tarde brillan unas gotas de pureza”.

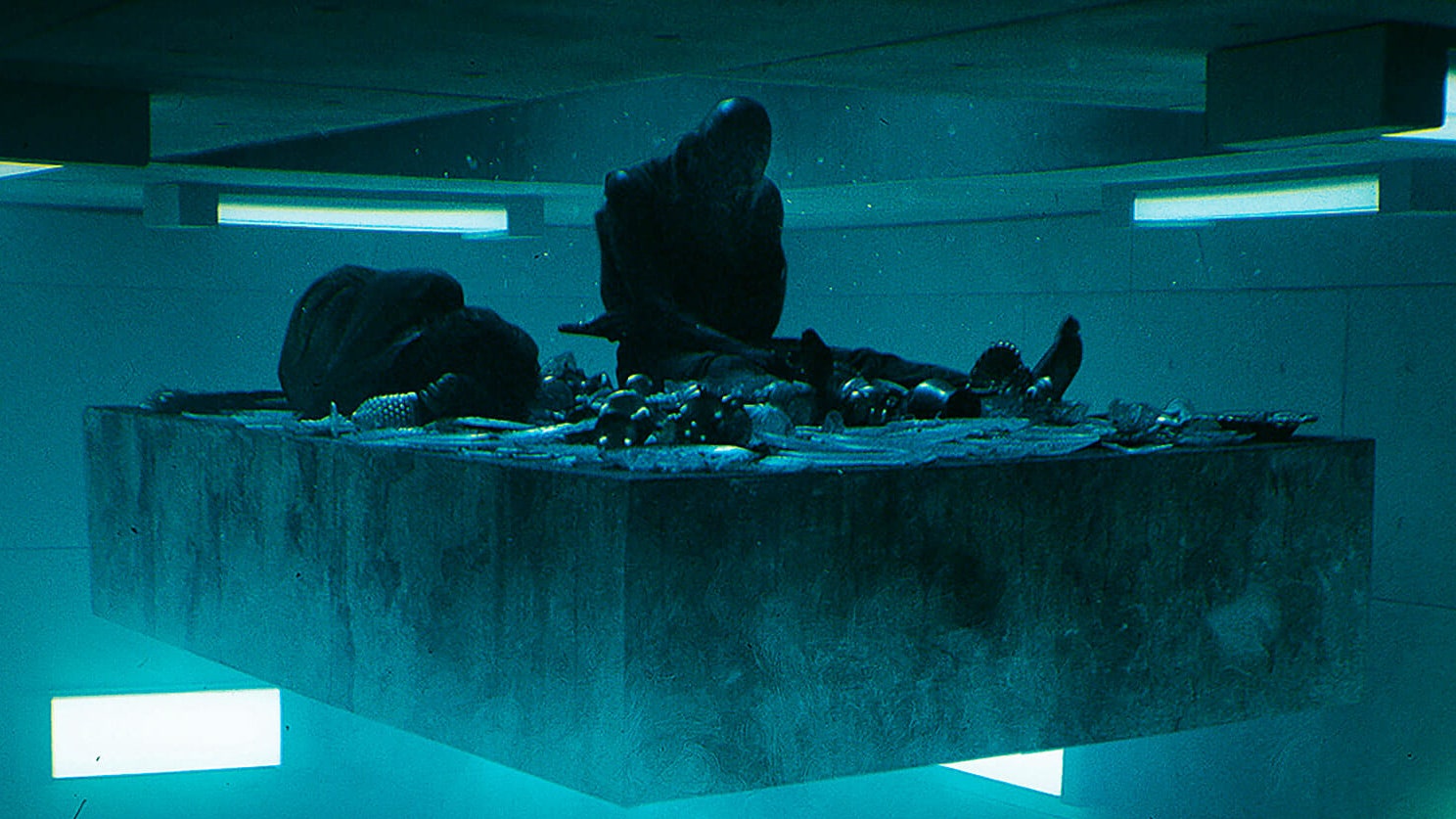

[2] El chalado y charlatán -hay charlatanes chalados de verdadero genio- de Alejandro Jodorowsky quiso rodar el Dune de Frank Herbert, y lo primero que se le ocurrió fue batir a Orson Welles con un plano-secuencia que iba desde la profundidad del universo, supercúmulo a cúmulo y galaxia a sistema planetario hasta llegar a una concreta nave en mitad del oscuro atacada por unos piratas. Nada menos. Alejandro, la hierba legal, pero dosificada. Y gracias, David Lynch…

[3] La excelente película Al filo de la noticia, dirigida por James L. Brooks en 1987, es también un Cyrano de ficción encubierto, con la diferencia de que allí Roxane -Holly Hunter como directora de un informativo- adquiere un papel más protagónico que el propio Cyrano. Y lo merece, ciertamente, ya que Roxane, al final de la obra de Rostand, había demostrado una lealtad y una altura espiritual que hacían creíble esta versión contemporánea, con ella como sujeto ético.