1.

Desde los años 60 del s. XX se ha hecho común hablar de la “rehabilitación del punto de vista práctico” como expresión de un estado de cosas propio de la situación actual de la filosofía, que alcanza tanto a sus dominios teóricos (epistemología, ética, estética, teoría política) como a la propia fundamentación de sus creencias, principios y discursos (ontología).

El marco causal de esta “rehabilitación” podría cifrarse en la convergencia histórica de un conjunto de acontecimientos filosóficos de gran importancia. En primer lugar, la recepción del legado de Heidegger, que, a través de la hermenéutica de Gadamer, venía a reivindicar la génesis primariamente práctica de la comprensión, haciéndola depender de una concepción constitutivamente lingüística y radicalmente histórica de la experiencia. En segundo lugar, el declive de la filosofía analítica, que, simultáneamente a dicha recepción (y aun manteniendo intactos sus modelos de análisis), encontró cada vez más en ésta un horizonte de reflexión alternativo, dentro de lo que Rorty y Skinner denominaron el “giro hermenéutico-lingüístico” de la filosofía. Es verdad, en tercer lugar, que a este último resultado coadyuvó también, y de un modo seguramente más influyente, la recepción paralela del segundo Wittgenstein, cuya refundación de la filosofía del lenguaje en los términos pragmático-comunicativos de la teoría de usos puso en marcha una serie de programas dirigidos a presentar el lenguaje –y, con él, la propia racionalidad– no tanto como un instrumento para describir epistémicamente el mundo, cuanto como una acción orientada a abrir ontológicamente sentidos para el mundo. Los estudios fundacionales de Grice y Goodman, y, más todavía, la emergencia de la semiótica como disciplina capaz de nuclear el universo disperso de las “humanidades” encuentran aquí su fuente y su razón de ser. Y a ello hay que añadir, en cuarto lugar, el papel jugado por el redescubrimiento del pragmatismo, que, sea en el marco de la tradición americana, sea en el de una reactualización de Nietzsche interpretado a esta luz, venía a alertar sobre el carácter socialmente constructo, sujeto a valores e intereses y, por ello mismo, susceptible siempre de deconstrucción conceptual, de las convicciones humanas.

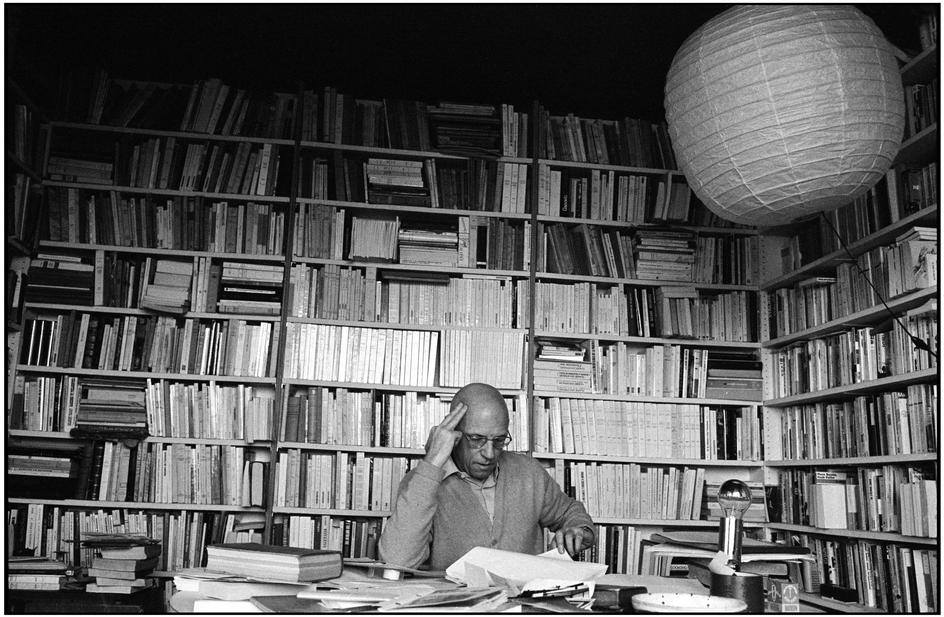

En estos mismos parámetros, no puede desde luego dejar de citarse, en quinto lugar, la importancia que tuvo la reivindicación de un Aristóteles leído desde la conexión entre la ontología, la ética y el binomio de retórica y poética, cuyo examen –que promovió fuertes debates en los años 70/80 de la pasada centuria– ofrecía un modelo plausible a la rehabilitación del punto de vista práctico. Aunque finalmente, y ya en sexto lugar, el acontecimiento tal vez más expresivo de todas estas convergencias fue el del fracaso de la dialéctica en su ambición por desvelar la lógica de la historia, un fracaso éste que habría de traducirse en la aplicación sistemática de análisis estructurales, mucho más capaces de hacerse cargo de aquello mismo que la dialéctica (al menos, en la tradición marxista) trataba de asegurar; o sea, precisamente, la prioridad del punto de vista práctico sobre el teórico. Tales análisis no fueron, cierto es, pacíficos. Se asentaron, ora sobre una noción matemático-lingüística de estructura (al modo como, actualizando los legados de Saussure y Levy-Strauss, hicieron Foucault y Deleuze), ora, contraria y alternativamente, sobre una noción sistémico-comunicacional (al modo, ahora, de lo que podemos percibir en Habermas, Luhmann o, de un modo más débil, en Lyotard). Pero, aun cuando estas dos aplicaciones de la noción de estructura no hayan resultado mutuamente compatibles, y aun cuando de hecho han dado lugar a consecuencias distintas y controvertidas, sí hay un aspecto que ambas han tenido en común. Y es, de nuevo, la introducción de un planteamiento según el cual la subordinación del punto de vista práctico al teórico debe ser invertida en el sentido de aceptar la naturaleza originaria de la praxis y su carácter fundante respecto de la configuración y delimitación de las producciones teóricas.

2.

Apenas es necesario decir que, cuando hablamos aquí de convergencia, no entendemos con ello –acaba de comprobarse– identidad en los argumentos o en las conclusiones de todas las corrientes citadas. Sin embargo, la prioridad de la praxis que todas ellas enuncian sitúa a éstas en una relación que tampoco es accidental o carente de motivación. En rigor, la inflexión que esta prioridad introduce en la filosofía actual no procede de que se haya finalmente reconocido, en la forma en que Kant lo sostuvo por primera vez, el “primado” de la razón práctica sobre la teórica. De acuerdo con la fórmula kantiana, la aceptación de esta tesis debería conducir al establecimiento de una genuina cultura de la Ilustración, universalmente participable por la humanidad en su conjunto. Y lo que ha terminado por pasar es justamente lo contrario; o sea, a saber: la emergencia y despliegue de una nueva cultura –de una nueva y distinta “condición cultural”–, por la que, de una manera inesperada para las previsiones de aquel punto de vista y plenamente contingente respecto de los motivos históricos aducibles, se admite que el pluralismo de las instalaciones vitales y de sus correlatos ideológicos (fuertemente institucionalizados y gramaticalizados) constituyen el factor fundamental de la descripción ontológica del mundo.

Ello es, ciertamente, así tanto si la óptica que se utiliza es la del reconocimiento de la existencia de múltiples culturas, que introducen registros diferentes en el orden común de las necesidades y deseos de los hombres, como si la que se adopta es la de cada una de esas culturas en particular, cuyos sistemas de creencias y valores sólo en parte también resultan aceptados por todos los individuos que las habitan y frente a los cuales siempre se hace constatable el fenómeno de la diversidad y el disenso. Esta nueva “condición cultural” es la que indiciariamente, y conforme a un nombre sobre el que es común decir que resulta inadecuado, identificamos con la Postmodernidad. Y su conexión con el problema que nos ocupa viene dada por el hecho de que esta última, la cultura postmoderna, contiene entre los signos que caracterizan su autoconciencia reflexiva dos elementos que aluden centralmente al estado de cosas determinado por la rehabilitación del punto de vista práctico.

Uno es la aceptación, en régimen de convivencia aparentemente no problemática, de una multiplicidad de cosmovisiones teóricas que aspiran a determinar espacios propios de desarrollo, introduciendo con ello un relativismo que ningún metadiscurso parece en condiciones de reabsorber. Un tal relativismo se sitúa, desde luego, al margen de la habermasiana pregunta por la pretensión de validez, puesto que su punto de partida es que tampoco esa pregunta puede plantearse en un régimen distinto al que introduce la estructura sociohistórica que la propone. Por decirlo con las palabras de Foucault “cada sociedad tiene su régimen de verdad”, y esto involucra que el universalismo que incorpora el común recurso a una aceptada “pretensión de validez” es estrictamente formal y vacío de contenido, de suerte que no puede proveer criterios capaces de superar los derechos de la diferencia en tanto que éstos enraízan en un suelo ontológico y no sólo epistémico. Ahora bien, afirmar la originariedad y el carácter en principio ineludible del relativismo no es algo que decida todavía –no es algo que, en realidad, pueda decidir– sobre la cuestión básica de si el vínculo instituido por esta “dependencia del régimen de verdad respecto de la estructura de las sociedades” se halla incondicionalmente determinado por razones que no puedan ser de algún modo alteradas o rectificadas en virtud de estrategias artificiales (esto es, voluntariamente queridas) de un orden judicativo-racional. En rigor, el pluralismo que denotan los diferentes modos de instalación de los individuos y las comunidades humanas en el mundo se hace sólo transparente cuando, al impulso universalista de una comprensión abstraída de sus raíces, le asociamos el análisis de las instancias prácticas que la arraigan al entorno concreto, real, de su marco de producción. Y esto es exactamente lo que introduce el segundo elemento de la cultura postmoderna al que nos referimos, y que es, a saber, la consciencia de que lo que entendemos por racionalidad no puede ser pensado por más tiempo con exclusión de los componentes afectivo-emocionales que forman la base (bien que permanentemente eludida) de la diversidad de las culturas históricas. Todo se reduce, puestas así las cosas, a ampliar nuestro entendimiento de la racionalidad conforme a la incorporación de tales componentes, en sí mismos diferenciadores, y, con todo, de otra parte, y precisamente en virtud de esa formulación del problema, a preguntarnos por la posibilidad de mantener la actitud crítica que cabe proponer, con el alcance de una ambición universalista, como ideal normativo de la razón.

3.

El término “Ontopraxeología”, acuñado por Foucault, pretende hacerse cargo de este doble planteamiento que se acaba de reseñar. Parte, ante todo, de la rehabilitación del punto de vista práctico como factor hermenéutico fundamental para la comprensión de la filosofía –y seguramente también de la cultura ya incorporada en, como mínimo, las sociedades de occidente– que caracteriza la autoconciencia reflexiva de nuestro tiempo. Desde el punto de vista de la prioridad de las determinaciones prácticas de la razón sobre las teóricas, la Ontopraxeología asume que la estructura social, en tanto que materializa una situación de la comprensión motivada por elementos constitutivamente afectivo-emocionales, expresa una base material determinante del universo de conceptos y convicciones que opera con carácter prejudicativo en cada momento histórico. Pero, admitido esto, postula también que esta “situación” no es, de suyo, irrebasable ni obliga a ser pensada como independiente de condiciones susceptibles de rectificación conforme a pautas a las que pueda y deba asignárseles –siquiera sea como hipótesis– el carácter estratégico de una normatividad universal. La cuestión decisiva reside, a este propósito, en preguntarse si la relación que vincula los lenguajes teóricos y prácticos, una vez aceptada la primariedad ontológica de estos últimos, ata a los primeros dentro de un sistema estructural rígido del que no cabe esperar otras fugas o márgenes de acción que los situadas fuera de sus límites, o si, por el contrario, da lugar a sistemas inestables, segmentados y polivalentes (polifónicos, en la terminología de Bajtín), tales que dentro de ellos siempre quedan restos no ocupados, y ciertamente en pugna, para el desarrollo de una actividad racional no sujeta a sus leyes organizativas.

Esto último no presupone, claro está, que un tal concepto de racionalidad (cuya naturaleza sólo se ejecuta de hecho conforme a moldes pragmáticos) pueda ser pensado al margen de las condiciones reales, preexistentes, del sistema en el que en cada caso ha de realizarse. Sin embargo, si se admite que las estructuras se ajustan al segundo de los modelos citados más bien que al primero, lo que sí cabe afirmar, entonces, es que esas “condiciones reales” no son estáticas ni ajenas a fenómenos de interferencia y feed-back, de suerte que hacen posibles intervenciones de la razón (bien que de nuevo, y siempre, bajo moldes pragmáticos) capaces de variar la organización, o partes de ella, de las estructuras mismas que las contienen. La idea básica de la Ontopraxeología, tal como ésta se concibe en el presente escrito, responde a esta última suposición, la cual se convierte, así, en su hipótesis rectora de trabajo. Y ésta es una hipótesis que incorpora dos rasgos –o dos puntos de partida– sistémicos, los cuales, enunciados en su forma más general, podrían describirse del modo que sigue.

El primero, que es el que hemos enfatizado hasta aquí, aduce que las formas pragmáticas que, histórica y lingüísticamente, adopta la racionalidad (formas que determinan, desde luego, con carácter ineludible el que sea cierto que cada sociedad tenga su régimen de verdad) responden a una organización específica en la que el conocimiento se halla sometido o, por lo menos, sustantivamente condicionado a los modos de comprensión práctica, los cuales dependen a su vez de las instalaciones afectivo-emocionales que objetivan el marco de valores reconocido por una comunidad histórica particular. Esto involucra que nunca hay una posición de la razón que pueda ser aislada de tal marco y que, por ello mismo, no es el caso que las formas pragmáticas de la racionalidad puedan presentarse “limpias” (esto es, abstraídas, liberadas) de los modos específicos de organización que adoptan tales instalaciones. Al contrario de una suposición como ésta, que es, en definitiva, la que promueven planteamientos neoilustrados como los de Habermas y Apel, lo cierto, a nuestro parecer, es que toda posición pragmática que pretenda situarse en el punto de vista analítico correcto ha de producirse en el interior de sus elementos condicionantes –de los caracteres objetivos que conforman realmente su medio en torno–, de manera que ha de aparecer siempre como una pragmática irregular, precaria y constitutivamente movediza respecto del orden u órdenes que intenta llevar a comprensión.

Cabría enunciar esto mismo diciendo que la posición pragmática correcta es la que se hace cargo del carácter primario del “mundo de la representación” sobre cualesquiera derechos (en un plano que sólo podría ser metafísico) de un siempre más allá y, por ello mismo, siempre supuesto “mundo de la realidad”. He designado a esta posición correcta con el término de “pragmática sucia”, a fin de recoger en una sola fórmula los sucesivos giros lingüístico, hermenéutico y pragmático, tal como de hecho se perciben desde la perspectiva de la prioridad fundante de la praxis sobre las producciones teóricas. Pero entonces, si ello es así, la posibilidad de una intervención racional sobre las esferas de un mundo que sólo se halla abierto a sistemas plurales de representaciones irregulares y movedizas pasa, ciertamente, por la consciencia de que tal intervención racional sólo puede producir propuestas siempre de suyo igualmente sujetas a sistemas de representación y, por ende, igualmente revisables. Pero pasa también, al mismo tiempo, por la seguridad de que al menos es posible someter a análisis las pautas de organización de aquellas instancias que conforman los motivos prácticos subyacentes a tales sistemas, urgiéndolas, de ese modo, a esclarecer sus supuestos y motivaciones en el marco de un orden común –por ello mismo, hipotéticamente universalizable– de discusión. La tarea que, a partir de aquí, se abre consiste en preguntarse qué rasgos o perfiles debe cumplir ese análisis. Y cuál es su margen de posibilidad de cara a construir el edificio de ese “orden común”.

El segundo de los rasgos o puntos de partida sistémicos de la “Ontopraxeología” se refiere a estos puntos exactamente. En realidad, las representaciones que conforman los sistemas teóricos y axiológicos de una sociedad y las pautas de organización que vertebran las instancias prácticas que les subyacen formulan un binomio con altas dosis de acoplamiento; pero, en sí mismas, formulan también dos mundos diferenciados cuya retroalimentación no puede descartar múltiples disfunciones. El “mundo de la representación” es un mundo de imágenes sobre la satisfacción o el estado de bienestar de los individuos organizados en comunidades humanas, cuya puesta en acto exige modos organizativos regulados y concretos. Por su parte, las “pautas de organización” constituyen el instrumento de esos modos, lo que los convierte en mecanismos de poder para la salvaguarda y defensa del mundo de imágenes que una sociedad sostiene. Esto da la razón a Foucault sobre que la estructura básica que cohesiona a los grupos humanos organizados es la que relaciona el conocimiento y el poder, siendo este último –sus entramados o armazones– el que institucionaliza y gramaticaliza la figura real, vigente, de los valores prácticos afectivo-emocionales puestos en juego. En rigor, la sustancia de la rehabilitación del punto de vista práctico consiste en reconocer la cogencia de este binomio, sin que, en principio, entre los dos polos que lo forman haya contradicción alguna. Los entramados o armazones de poder son, efectivamente, lineados y microfísicos: vertebran la sociedad de modo poroso a todas sus capas y territorios, puesto que traducen prácticas aceptadas socialmente, que son, por ello, eficaces en su capacidad tanto de promover recursos de justificación como de protegerse contra cualesquiera amenazas externas o internas, una y otra cosa a través de dispositivos argumentales y controles de vigilancia y castigo. Ahora bien, que no haya contradicción entre estos dos polos no quiere decir que no se den conflictos entre ellos o que la estructura de su acoplamiento sea completa en todos los niveles y situaciones fácticas. Que los mecanismos de institucionalización y gramaticalización comporten poder –y poder efectivo, ejecutable– significa que el caso es justamente el contrario y que siempre el mundo de la representación se halla en la necesidad de recurrir a los medios de configuración e inmunización que hacen disponibles, por medio de argumentos y controles de fuerza, la pautas organizativas vigentes. De hecho, es este resultado el que de manera constante nos ofrece la experiencia histórica cuando no se la somete a esquemas explicativos aprióricos. Y es también el punto del que nace la posibilidad de construir una Ontopraxeología con dimensión crítica.

4.

Al respecto de una tal dimensión crítica, es desde luego importante comprender que esos dos mecanismos recién citados de la argumentación y la fuerza son diferentes por su modo de acción, pero no por su función estructural, puesto que de suyo juegan el mismo papel cuando se expresan como pautas o reglas para una comunidad humana. Es porque aceptamos que ciertos argumentos tienen significación performativa, por lo que aceptamos también que haya vigilancia y castigo sobre sus posibles incumplimientos, y a la inversa. Con todo, si esto es importante, aún lo es más comprender que, por su parte, el hecho de que se les atribuya ese preciso valor, o sea, el de pautas o reglas, no depende de ningún rasgo o distinción interna que los caracterice específicamente, sino del reconocimiento efectivo que se les otorgue, y sólo si tal es el caso. Cabría decir, en estas circunstancias, que la Ontopraxeología es una glosa a la tesis de Wittgenstein sobre la falta de marcadores reales para determinar lo que es una regla, pues es, en resumen, una tal tesis la que permite hacerse cargo de que la rehabilitación del punto de vista práctico (y su inmediata consecuencia en forma de prioridad del mundo de la representación sobre el de la realidad) formula no ya sólo una difuminación de las fronteras entre lo descriptivo y lo legislativo-institucional, sino, antes y más que eso, un interpretación de esto último en una clave que se inscribe de suyo en una lógica del no-funda-mento –o, lo que es lo mismo, que se produce siempre en un marco a la vez esencial y contingentemente pragmático. Esto refuta, creemos que sin vuelta atrás, la convicción foucaultiana sobre el carácter irremisible de las estructuras, mostrando que el “fuera” sólo se produce y realiza, en realidad, “dentro” de los sistemas de organización de las representaciones sociales. Pero entonces, si aceptamos, según hemos hecho antes, como esquema explicativo la naturaleza irregular y movediza de estos últimos, lo que de ello resulta es que ninguna forma de poder tiene la capacidad de consumar enteramente los fenómenos de interferencia y feed-back de las representaciones, de modo que no es posible, en definitiva, que la correlación estructural entre saber y poder cubra la totalidad de los fenómenos o acontecimientos de ambición racional que aspiran a jugar un papel en el seno de las comunidades humanas. Y éste es el núcleo de la cuestión.

Y lo es porque, en efecto, de la misma manera que, contra la filosofía analítica, hay que decir que ningún lenguaje (formal u ordinario) se halla en condiciones de transparentar el mundo, y, contra la hermenéutica filosófica, que tampoco existe el lenguaje de los lenguajes (un lenguaje ontológicamente pleno y, por ello, siempre potencialmente realizable, dado que no es otra cosa que la matriz última y pura de la experiencia del mundo), del mismo modo hay que decir también que no existe ningún lenguaje que se dé totalmente sujeto a apropiación por poder alguno, tal que permita obturar los huecos de todas las representaciones posibles y ejecutables. De aquí se desprende claramente que la sustantivación de las ideas de cultura o de civilización o de cualesquiera otras identidades comunitarias, entendidas como marcos expresivos de un pluralismo de instalaciones vitales irrebasables e inconmensurables, constituye un puro mito, cuyos efectos son permanentemente desmentidos por la experiencia histórica efectiva. En tanto que aspiración, empíricamente constatable, de un establecimiento definitivo, institucionalizado, del binomio poder-saber, la respuesta pragmática que marca la racionalidad es, y sólo puede ser, la de que la apropiación completa del lenguaje comporta un proyecto meramente totalitario, sobre el que toda complacencia debe ser denunciada, a la vez, como suicida y como criminal. Ahora bien, puestas así las cosas, la aceptación de un punto de vista como el que acaba de expresarse delimita exactamente cuál es la tarea a la que pretende servir la Ontopraxeología, cuando ésta se entiende en sentido crítico. Y tal tarea es, a saber, la de –supuesta ya la obligación de partir de un análisis ampliado de la racionalidad, tal que acepte el carácter constructo y siempre sujeto a condiciones (sucio) de sus actos– hacer posible la generación de nuevos modi operandi –de nuevas grafías o formatos– para el pensamiento, que permitan racionalmente, y fuercen moralmente, la operación de confrontar, armonizar (no igualar) y, eventualmente, acoger las múltiples instalaciones, reales o posibles, de la diferencia.

En las coordenadas de la Ontopraxeología, esta generación de nuevos formatos para el pensamiento se presenta ineludiblemente vinculada a la posibilidad de construir esquemas controversiales para todas, cualesquiera, formas históricas de la relación poder-saber. Ello implica el compromiso con una noción de racionalidad dialógica, para la que el disenso y, por tanto, la controversia constituyen factores de su dinámica constitutiva. De lo que se trata con dichos esquemas es de procurar un modo o procedimiento de acción racional que deje abiertos tanto los canales de producción de conceptos y valores como las arquitecturas de reglas, una y otra cosa medidas por el postulado de una universalidad hipotéticamente afirmable a escala de la humanidad. Es obvio que, sin este postulado, no cabe ni siquiera concebir la posibilidad lógica de controversia alguna, la cual, en esa hipótesis, sólo podría adoptar la forma de una mera superposición de discursos, quizás capaces de traducirse en ejercicios de tolerancia, pero no en prácticas de diálogo y encuentro. Ahora bien, de aquí se derivan dos consecuencias, a nuestro juicio muy clarificadoras. La primera indica que los “esquemas controversiales” a que nos referimos comportan formatos específicamente epistémicos, bien que ajustados a la asunción de la prioridad de la praxis (y, por ello mismo, a la necesidad de respetar las condiciones en que esta última se produce), de modo que deben poder suministrar información rigurosa sobre el asunto en cada caso sometido a controversia, al mismo tiempo que mantenerse al margen de cualquier tentativa de explicación global aplicable mecánicamente. Y la segunda (que no es sino un corolario de esta primera), señala que, si se acepta este planteamiento, entonces se tiene que aceptar también que a los “esquemas de debate” así concebidos ni les ampara ni les compromete ninguna homogeneidad metódica, de modo que han de verse siempre obligados a multiplicarse y especializarse conforme la materia de la que en cada caso tratan.

En tanto que formatos epistémicos, no pueden ser, por ejemplo, iguales, incluso ni siquiera capaces de jugar un papel análogo, cuando lo que someten a controversia son contenidos altamente formalizados, como pasa en algunas ciencias positivas cuando dependen de valores sometidos a una fuerte diversidad afectivo-emocional, como sucede en los contextos de convicciones éticas particularizadas con voluntad de objetivación social y política. En cualquier de los escenarios previsibles (incluido el de las ciencias presuntamente reguladas por un fantasmal y nunca definido “método científico”), hay que ser conscientes, por lo demás, de que ninguno de los “esquemas de debate” a que aquí nos referimos puede garantizar reposo alguno de la razón en la búsqueda de un diseño de universalidad tal como el que acabamos de proponer. Se defiende la universalidad precisamente como estrategia para la discusión y en ella alcanza sus fines mientras ningún contraejemplo torne imposible la argumentación de una de las partes. Con todo, y aun admitiendo estos límites, las opciones que abre el programa de una Ontopraxeología en el sentido en que acabamos de proponerla, son, creemos, las dos siguientes. Primero, y con carácter crítico-disolutorio, la de construir un marco de resistencia contra todo intento de apropiación de la racionalidad (y del lenguaje) por parte de un sujeto histórico particular dado. Y segundo, y con carácter ahora positivo-colaborativo, la de establecer las condiciones de índole racional en que, de hecho, puede ofrecerse la oportunidad de construir un programa común de instalación sobre el mundo, para el que las diferencias, no alzándose como un obstáculo, antes bien, funcionando como mecanismos de configuración de creencias y actitudes susceptibles de armonización teórica, se proyecten sobre un horizonte pacífico y razonable de conciliación y cooperación mutuas en orden a conseguir la mayor veracidad y autenticidad del trato humano con lo real en torno y con los demás hombres. Es hacia ese trato hacia el que, de una u otra forma, se orienta constitutivamente el universo de nuestras acciones. Y, por ello, seguramente no hay tarea más urgente para la racionalidad que, a través de nuevo de su propia crítica, hacer tal trato posible mediante la remoción de las dificultades que se le oponen.

https://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/sanchezracionero1516.htm