Yo era negro, muy feo y pobre. Siempre viví en un garaje reformado y era hijo de la empleada de limpieza de mi primaria. Luego, a los dieciocho años, descubrí la dialéctica y comencé a ser un latino exótico, a tener una dentadura envidiable; mi casa era un loft subterráneo y mi madre una emprendedora que vendía café a los trasnochados del tugurio llamado Berlín.

Sabía que estaba jodío desde que nací. La letra que me dio el babalawo andaba paralela a los ceucés y a las mujeres y a todo lo relativo a estas dos cuestiones y por eso me aburría de lo lindo. Entonces me daba por estudiar y cuidar mi dentadura. Cuando el hipotálamo picaba mucho, me iba al baño con algunas imágenes cuidadosamente seleccionadas de algún programa de televisión o de mis compañeras de clase, y me rascaba.

Así transcurrió mi juventud, y como todo mi tiempo era invertido en tirarme pajas, lavarme la boca y estudiar, me hice muy bueno en las tres cosas y además aprendí francés. Al final del curso gané una beca y unas callosidades en la pinga de veintitrés centímetros que cada vez se me volvía más insensible.

Las callosidades estaban ahí mismo, al alcance de mi mano, pero la beca estaba en Canadá, a cien ceucés de distancia que es el precio del pasaporte, y a otros ceucés más, de complemento, porque tendría que merendar algo cuando llegara a Montreal y ya para entonces me había enterado de que no podía meter un pan con tortilla en el equipaje de mano. Recordaba lo que me había dicho el babalawo: «irás paralelo a los ceucés y a las mujeres».

De todas formas, intenté vender mis objetos más preciados, pero en la era aipad, sólo me dieron treinta pesos en moneda nacional por el gualman. Ya era de noche cuando a pesar de mi picazón de hipotálamo, y de haber tenido una muy buena dosis de Evelyn, que a veces se olvida de cruzar las piernas en el aula, sólo pude atinar a tirarme en la cama y llorar de frustración. Coño, que como yo era un negro pobre que no hacía otra cosa que cuidar mi dentadura y estudiar, me había ganado la beca, y como era un negro pobre que no hacía otra cosa que lavarse la boca y estudiar, no podía pagar el pasaporte.

La paradoja me inmovilizaba. Esa madrugada le colé cuatro cafeteras de café a mamá, cogí mis únicos treinta pesos y me fui en busca de un poco de alcohol y pal carajo todo.

Sentado en mi muro del Café Berlín, en mi avenida veintitrés y bien castigado el hígado, noté una singularidad en la letra que de niño me diera el babalawo, y aunque los ceucés seguían bien paralelos, paralelos al punto de no poder determinar la igualdad entre los ángulos alternos de mi vida, apareció la sonrisa de Naomi como un relámpago que literalmente me cegó y además pidió fósforos. Yo no fumo. No pude evitar mirar el colmillo dorado que seguía expuesto en una sonrisa de puta que no me dejaba respirar. Entendí que no sólo era una sonrisa, que Naomi era puta de profesión y de hipotálamo.

Me dejó saber que se llamaba Naomi, que era jabá, culona, que tenía cara de felino y que el lunar a un costado de la boca era tatuado. Yo le dejé saber que me llamaba Erick, ella dijo que era empresaria y volvió a sonreír. Asentí. Quise creerle ¿Por qué no? Ofrecería servicios primarios.

Yo había leído mucho y sabía que los seres humanos necesitan una motivación para vivir, una mínima aunque sea, una pasajera, por piedad. Así que complací a Naomi diciéndole que sí. Que ella era empresaria y le expliqué cómo, sin querer o queriendo, tenía razón. Luego hubo silencio y en la mente se desenrolló mi vida como un tapete, y mirándolo sólo una vez no encontré un solo motivo para andar vivo. Así que en un intento de auto preservación, de desespero y de ganas de, por lo menos, terminar con mi virginidad, le expliqué a Naomi que los empresarios, los buenos, los de allá, para deducir impuestos, donan, contribuyen a la sociedad, hacen labores filantrópicas. Naomi no entendió por lo menos tres de las palabras de aquella oración, así que se lo puse de otro modo. Si yo soy un empresario y hago mi dinero, de vez en cuando ayudo a alguien que no puede pagar mis servicios, los doy gratis y la sociedad me premia de muchas formas.

-Yo no doy el bollo de gratis, mi chino, ahí te equivocaste, y la sociedad a mí no me da ni pinga.

-Yo no quiero que me lo des gratis -La apacigüé- Yo quiero un favor, que nunca he tocado una teta, ni he visto un culo, ni he besado a nadie.

-Bueno, Papi, a mí no me vas a dar un beso, eres muy feo; con lo otro te puedo hacer un favor.

Detrás del latón de la basura Naomi se bajó la blusa y me enseñó no uno, sino dos pechos estándar, ni lindos ni feos, ni grandes ni lo contrario; pero yo vi a Dios, y Dios tenía cara de pezón y olores rancios que me provocaron una dolorosa erección. Naomi no se lo creía, aquello no podía ser verdad, ya estaba boquiabierto y mis dientes, aunque naturales, brillaban más que el oro del que tanto presumía. Por encima de la bermuda se me notaba el bulto sobrehumano y amenazante.

El loft subterráneo amanecía sin luz porque hay una sola ventana y ninguna pared divisoria, sólo las columnas, las camas, el inodoro, la cocinita de gas, el televisor de mamá y mamá ausente por mi súplica. Las entrañas de Naomi estaban irritadas, sentía ardor pero no podía borrar la sonrisa. Yo había puesto mil años de virginidad, veintitrés centímetros y veintitrés callosidades en ella. Entre una y otra embestida le conté mi vida de punta a cabo, la escuela, el francés, la beca, el ningún dinero para el pasaporte. Naomi se quedó muda mirando mi dentadura. Quiso celebrar su hallazgo con ron, agitó cinco ceucés en la mano y, como si hubiera sido mamá, me puso a hacer mandados: Havana Club tres años.

Muchas noches por semana y muchas semanas esos meses, la ventanita del loft subterráneo se empañaba como se empañan en invierno las ventanas de los loft de verdad que hay, por ejemplo, en Canadá. Las entrañas de Naomi eran un revoltillo y su satisfacción un imperio. La empresaria me sacaba a pasear casi todos los sábados. Ahí fue que conocí Tropicana, varios restaurantes muy caros de La Habana Vieja, monté carro por primera vez, tuve tres muda de ropa por primera vez y entendí el valor de mi rabo por primera vez. Yo usaba su aipad, su celular aifon y tenía un reloj. Todos los días tomaba ron de siete años de edad, y los fines de semana Reserva Maestro.

Naomi decía que ahora estaba trabajando para el turismo, que mi pinga no sólo la descojonaba por dentro, sino que le daba suerte. Una noche aproveché un interludio entre embestidas y le pedí un préstamo. Todavía había tiempo para la beca. Pero como si lo hubiera previsto, como si en mi breve silencio le hubiera avisado, ella ya tenía un billete de quinientos euros en una mano. Se viró de espaldas, en cuatro patas como un felino y se abrió las nalgas con la otra. «Tú escoges» dijo riendo.

No se habló más de becas, ni de Canadá, ni de pasaportes. Seguí mutilando sus entrañas con la fuerza de quien ya se ha comido todo el pastel de carne y bebido todo el jarabe de arce que Canadá podía ofrecer, hasta que el Sol cayó perpendicularmente sobre La Habana y ella se despidió por algunos días porque tenía mucho trabajo.

Un mes después me mandó un mensaje al celular aifon diciéndome que estaba en Canadá con un cliente/novio/comemierda, que era invierno/gris/helado; y que vivía en un loft de verdad, aunque las ventanas solo se empañaban por el frío, y su bollo andaba recuperándose tristemente.

Otra vez el muro del Café Berlín. La beca vencida; el hígado castigado con añejo especial. El rabo sin consuelo, ¿dónde estaba Naomi? El hígado castigado con añejo blanco. Otra vez el muro. La escuela abandonada en el último semestre, el hígado castigado con alcohol; el aifon y la ropa vendidos o intercambiados por más alcohol. Otra vez el muro y otra vez una puta que no se llamaba Naomi ni quería deducir impuestos, a la que aboné con una camisa nueva y el reloj.

Me perdí en mi soledad y ya no tenía economía para pagarme una mujer ni tomarme un trago. Abordaba cuanto culo veía, le intentaba todo pero yo era feo y pobre; pedía dinero, un menudito aunque fuera, por favor. Me convertí en un personaje constante en el Berlín. Algunos me compraban alcohol si decía groserías en francés a la primera mujer que pasara. Luego olvidé el francés y empecé a decirlas en español sin que nadie me lo pidiera. Ya no era un macho exótico, ya no vivía en un loft subterráneo. Ya no tenía dientes pero las putas me compraban mucho alcohol, a lo mejor para deducir impuestos.

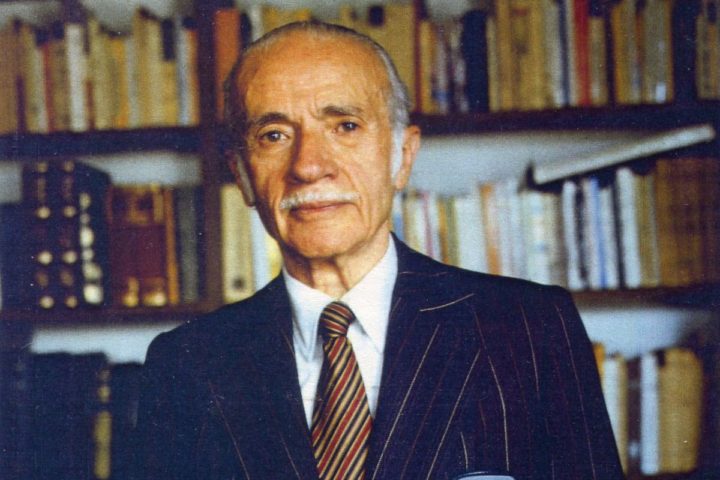

Foto de Sam Burriss