![]()

Antonio Fernández Vicente, Universidad de Castilla-La Mancha

Para ser poeta hay que pagar el precio de la maldición. La poesía es creación, y se opone frontalmente a lo convencional.

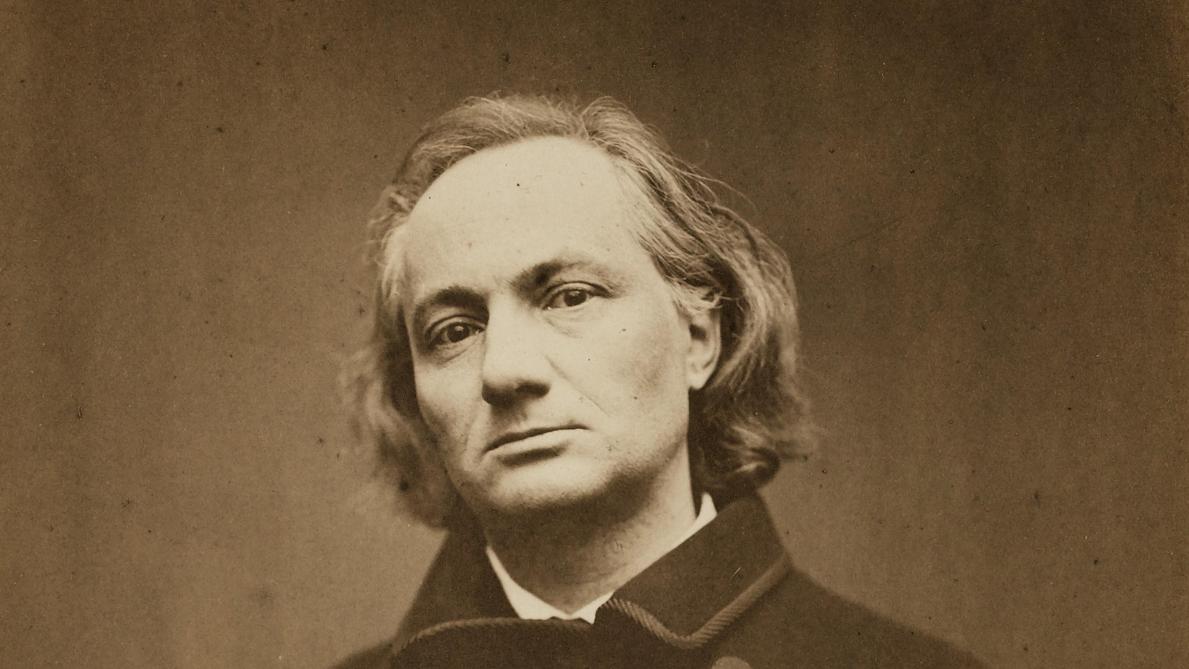

Y por ello mismo todo poeta ha de afrontar el estigma de los que disienten. Es, en cierto modo, un genio maldito, como lo fue Charles Baudelaire.

Sus poemas y escritos no están destinados a quienes viven y piensan de modo prosaico y prejuicioso. En el comienzo de Las flores del mal leemos: “¡Es el Diablo quien empuña los hilos que nos mueven!”. Y dedica el poemario al “hipócrita lector, mi semejante, ¡mi hermano!”.

‘Las soledades profundas’

Su vida estuvo marcada por la soledad, a la sombra de la austera rigidez de su madre y su padrastro, el coronel Aupick. Sentía el desamparo y el aislamiento como destino.

Vivió ajeno a la sociedad, en sus márgenes, pero paradójicamente ansiaba integrarse en las multitudes: “Quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo en medio del ajetreo de la turba”. Así lo describía el escritor Jean Paul Sartre:

“Aquel solitario tiene un miedo horrible a la soledad, nunca sale sin compañía, aspira a un hogar, a una vida familiar. Aquel apologista del esfuerzo es un «abúlico” incapaz de someterse a un trabajo regular».

Su carácter contradictorio fue proverbial. Admiraba por igual la belleza y lo grotesco, lo inmundo refinado y lo vulgar, la moral más prosaica y el inconformismo más anárquico y detestado por el sentido común.

El hastío, ese ‘monstruo delicado’

Fue un eterno insatisfecho, angustiado a cada instante por la sed no saciada del hastío, el “tirano universal”. Era para Baudelaire la “fuente de todos vuestros males, así como de todos vuestros miserables progresos”.

En cada una de sus desoladoras frases se trasluce lo que Paul Valéry llamaba “el puro tedio de vivir”: “¡La primavera adorable ha perdido su perfume!”

El hastío era la melancólica monotonía de los días genéricos y siempre iguales. Contra el desierto del tedio, Baudelaire reclamaba con fuerza el regreso al paraíso perdido de la infancia. Era el esplendoroso tiempo de los descubrimientos y la curiosidad sin límites, como leemos en su poema El viaje:

“¡Deseamos viajar sin vapor y sin velas!

Para ahuyentar el tedio de nuestras prisiones”.

Fue uno de los derrotados de la vida, como otro poeta maldito, Tristán Corbière, que se confesaba “siempre solo y siempre libre”:

“Mi palabra es el eco vacío que nada dice –y nada más.”

Baudelaire solía pregonar que un hombre útil resultaba algo horroroso y que, en la vida, el único encanto verdadero es el juego, lo lúdico. Pero ocurría que le era indiferente ganar o perder:

“Aposté mi alma y la perdí, con una indiferencia y una ligereza heroicas.”

Desdeñaba las lisonjas del público, “a quien jamás hay que obsequiar con perfumes delicados que lo exasperen, sino con inmundicias cuidadosamente escogidas”.

Despreciaba las mieles de la gloria y el éxito. Detestaba que, para ganar el pan, el poeta tuviera que desplegar sus encantos y vender su genio “para dilatar las carcajadas de la vulgaridad”, como leemos en el poema La musa venal.

‘Pobre alma entumecida’

En Spleen de París confiesa que el deseo de viaje y mudanza resulta estéril, pues sólo se halla a gusto allí donde no está:

“Entonces, por fin, mi alma estalla, y juiciosamente me grita: «¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Cualquier lugar es bueno, con tal que sea fuera de este mundo!”

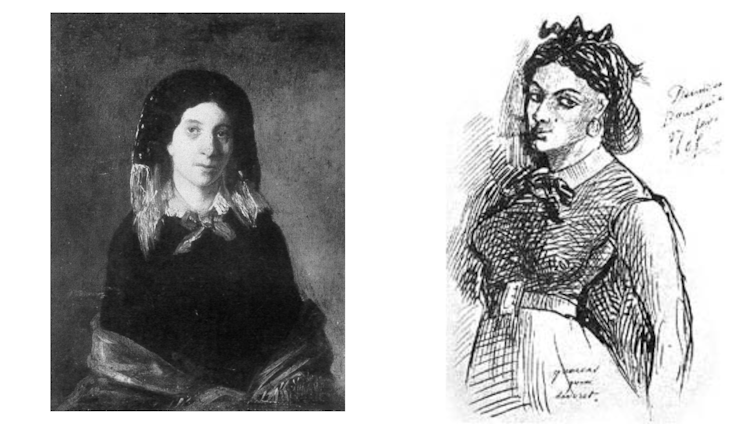

La única mujer mencionada en el texto de Paul Verlaine sobre los poetas malditos, Marceline Desbordes Valmore, mostraba una monotonía similar:

“En el pueblo me aburro; la ciudad me apena. Los goces de mi edad no me alivian el tiempo que nunca se acelera.”

‘Infinitos arrullos del ocio embalsamado’

Dos fueron sus amantes más conocidas. Baudelaire confesaba:

“Las que me amaron fueron gentes despreciadas, hasta diría despreciables si me interesara halagar a las personas decentes.”

Sarah, apodada la louchette (bizca), inspiró los siguientes versos:

“Vicio mucho más grave, lleva peluca, todo el hermoso pelo ha huido de su blanca nuca; lo cual no impide que los besos enamorados lluevan sobre su frente más monda que un leproso.”

Jeanne Duval, “¡madre de los recuerdos, amante de las amantes!”, es a quien Baudelaire dedicó los versos del poema La cabellera:

“¡Máquina ciega y sorda, fecunda en crueldades, saludable instrumento, bebedora de sangre! ¿Cómo no te avergüenzas? ¿Todavía no viste en todos los espejos decrecer tus encantos?”

‘Los paraísos artificiales’

Baudelaire experimentó el ansia de infinitud y la urgencia de huir de un mundo insoportable. Quiso de alguna manera recuperar los oasis de la niñez a través de los opiáceos.

Eran fatales remedios para su atormentado vacío existencial, retiradas de un mundo que detestaba, como lo fueron la poesía y la imaginación.

También el escritor Edgar Allan Poe, cuyos cuentos tradujo Baudelaire al francés, se abismó en los paraísos artificiales. Escuchamos en su poema El cuervo:

“Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. ¡Nunca más!”

Baudelaire describía el genio como “la infancia recuperada a voluntad”, y sentía que la única cuestión de relevancia era la de “estar siempre ebrio” para escapar a la prisión de las realidades:

“Para no ser esclavos del Tiempo, embriagaos; ¡embriagaos sin cesar! De vino, de poesía o de virtud, como os plazca.”

‘Almas en pena que buscan un cuerpo’

Era la ebriedad de caminar sin rumbo fijo, como un flâneur solitario, el ocioso improductivo que Walter Benjamin elogiaba por su protesta inconsciente contra el ajetreo incesante y las asfixiantes obligaciones de la vida moderna.

Quien se precie de poeta rompe en mil pedazos la línea recta en favor de los arabescos, contempla la belleza de cualquier detalle en apariencia insignificante y en sus paseos ejercita lo que Baudelaire llamaba “botánica del asfalto”.

El ideal de “ir a la deriva” y exponerse a los naufragios de la vida menosprecia las más prosaicas exigencias de éxito.

Otro poeta de esa estirpe maldita, Arthur Rimbaud, abandonó París, que según Hemingway era una “fiesta móvil”. Se aventuró en África, inmerso en ocupaciones tan insospechadas como el tráfico de armas.

Rimbaud observaba que el poeta es un vidente maldito que explora:

“Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura; busca por sí mismo, agota en sí todos los venenos, para no quedarse sino con sus quintaesencias”.

‘La tumba, confidente de mi ensueño infinito’

Pueden ustedes visitar la tumba de Baudelaire en el cementerio parisino de Montparnasse. Allí podrán recordar los versos de Mallarmé, otro de los poetas malditos, en los que imaginaba la sombra de Baudelaire “como un veneno tutelar, que siempre respiraremos aún si nos hace perecer”.

Ante su lápida resuenan los tenebrosos ecos de su poema El final de la jornada:

Mi espíritu, como mis vértebras,

implora ardiente el reposo;

el corazón lleno de pensamientos fúnebres,

voy a tenderme de espaldas

envolviéndome en vuestros cortinados,

“¡Oh, refrescantes tinieblas!”

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.