![]()

Gaizka Fernández Soldevilla, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo

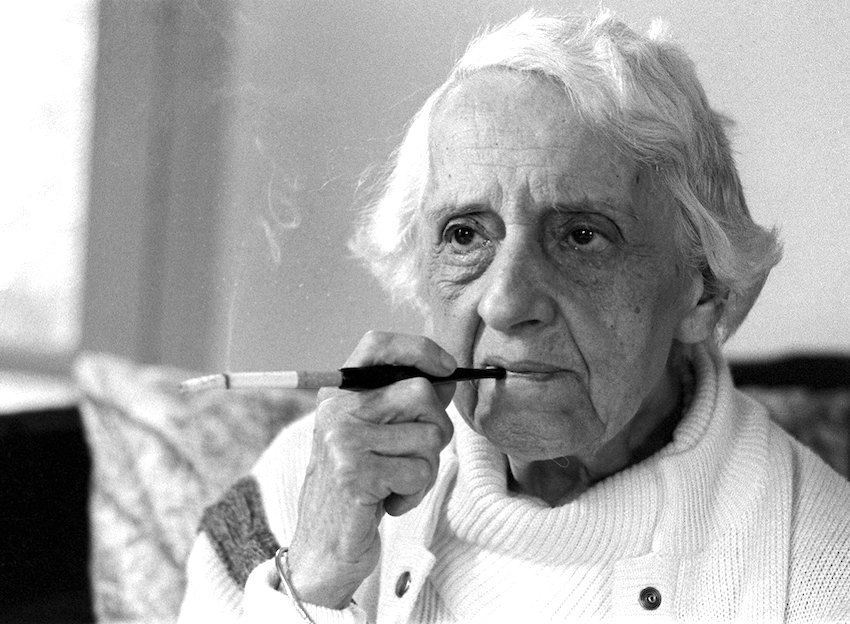

Imagen: Acto del Klu Klux Klan el 28 de junio de 1922. Wikimedia Commons / Library of Congress

El terrorismo es una estrategia muy antigua. Los primeros que la aplicaron fueron los sicarii de la Palestina del siglo I después de Cristo. No obstante, la versión moderna del fenómeno no apareció hasta 1865, hace ahora 155 años, en los EEUU.

En 1861, tras la elección del candidato republicano a la Casa Blanca, Abraham Lincoln, partidario de la abolición de la esclavitud, los estados del sur habían declarado su independencia para formar un nuevo país: la Confederación. Aquella secesión desató una guerra civil entre unionistas y sudistas que terminó en 1865, poco después del asesinato de Lincoln, con la victoria aplastante de la Unión y el fin del esclavismo.

El 24 de diciembre de ese mismo año seis exoficiales del derrotado ejército confederado fundaron el Ku Klux Klan (KKK) en Pulaski (Tennessee). Habían elegido una palabra del griego clásico, “kuklos” (círculo), aunque la dividieron para que sonara mejor, y otra de origen gaélico, “clan”, por sus ancestros escoceses.

Este primer KKK era un club social con un propósito recreativo: por las noches cabalgaban disfrazados de fantasmas con capuchas y sábanas blancas. Al darse cuenta de que aquellas apariciones asustaban a sus vecinos negros, decidieron aprovecharlas para darles una “lección”, aunque todavía sin emplear la violencia.

Ahora bien, el KKK no tardó en radicalizarse y extenderse al resto de los antiguos estados esclavistas. Cuando el Gobierno federal les impuso su administración y su legislación, el nuevo grupo adquirió un tono inequívocamente político: reaccionario y racista.

Tal vez su nombre y apellidos les suenen a los más cinéfilos de los lectores: en una escena de Forrest Gump (1994) el protagonista explica que su madre le había llamado como aquel militar, con el que estaban emparentados “en cierto modo”, para que recordara que “a veces hacemos cosas que no tienen mucho sentido”.

En abril de 1867 los representantes del Klan se reunieron en Nashville, la capital de Tennessee, para organizarse y dotarse de unos propósitos claros. A la cabeza de este autoproclamado “Imperio Invisible” se situó el general confederado Nathan Bedford Forrest, que aspiraba a transformarlo en una agrupación cohesionada, jerarquizada y disciplinada.

De las charadas a actos de violencia graves

Pronto las charadas derivaron en actos de violencia cada vez más graves: amenazas, robos, secuestros, latigazos, castraciones, linchamientos y asesinatos. El Klan los utilizaba para aterrorizar a la población autóctona negra, que sufrió un sinfín de ataques, pero también fueron objeto de sus atentados los blancos que tenían relaciones con afroamericanos y los norteños residentes en el sur, especialmente los políticos y funcionarios ligados al Partido Republicano.

Por ejemplo, en octubre de 1868 un miembro del KKK mató al congresista por Arkansas James M. Hinds. El objetivo último de esta campaña terrorista era asegurar la supremacía de la “raza blanca”, que se creía amenazada por la concesión a los negros de derechos civiles tan elementales como formar parte de un jurado, la educación o el voto.

A consecuencia del grado de violencia que se había desatado y de su incapacidad para imponer su liderazgo, Nathan Bedford Forrest disolvió oficialmente el KKK en 1869. Una parte significativa de sus integrantes se negaron a obedecer aquella orden y continuaron con los ataques.

Así pues, en 1871 el Gobierno federal presidido por el general Ulysses S. Grant promulgó la Ley de derechos civiles: para acabar con la impunidad de los crímenes del Klan, sus miembros dejaron de ser juzgados por las demasiado comprensivas cortes locales y estatales, pasando a la jurisdicción federal.

Aquella medida permitió la desactivación del KKK como organización terrorista, pero la verdad es que en el sur de EE UU se mantuvieron la segregación, el racismo y los episodios de violencia. Valga como muestra un botón. El 13 de abril de 1873, tras unas polémicas elecciones para el cargo de gobernador de Luisiana, los supremacistas blancos perpetraron una masacre en la localidad de Colfax. Unos 150 ciudadanos negros fueron asesinados.

Pese a que habría otros con el mismo nombre en el siglo XX, aquel primer KKK desapareció en la década de 1870. Sin embargo, sus rasgos característicos quedarían impresos en las posteriores bandas terroristas: uno, la clandestinidad y el secretismo; dos, un fanatismo virulento; tres, un imaginario épico y un discurso del odio; cuatro, el uso de la violencia como principal método para atemorizar a la población (o a un sector de la misma) y presionar a las autoriades; y cinco, la idea de que las víctimas son un precio necesario.

El fin, para el terrorista, justifica los medios sangrientos

El fin justifica los medios sangrientos. Ese ha sido el auténtico lema del fenómeno terrorista a lo largo de la historia, desde el KKK al Dáesh, pasando por las cuatro oleadas internacional de terrorismo que ha identificado David C. Rapoport, a las que autores como Eduardo González Calleja añaden una quinta.

Hoy, como hace 155 años, ya sea en nombre de la raza, la revolución, la reacción, la patria o Dios, todavía hay quienes emplean el terrorismo o lo justifican en actos como los homenajes a miembros de ETA, que pueden convertirse en caldo de cultivo de una nueva violencia en el futuro. Por suerte, al contrario de lo que ocurría cuando surgió el KKK, ahora contamos con organismos especializados en desmontar los discursos del odio y prevenir la radicalización de los más jóvenes: RAN, GIRDS, C-REX, EXIT-Deutschland o, aquí en España, el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.![]()

Gaizka Fernández Soldevilla, Responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.