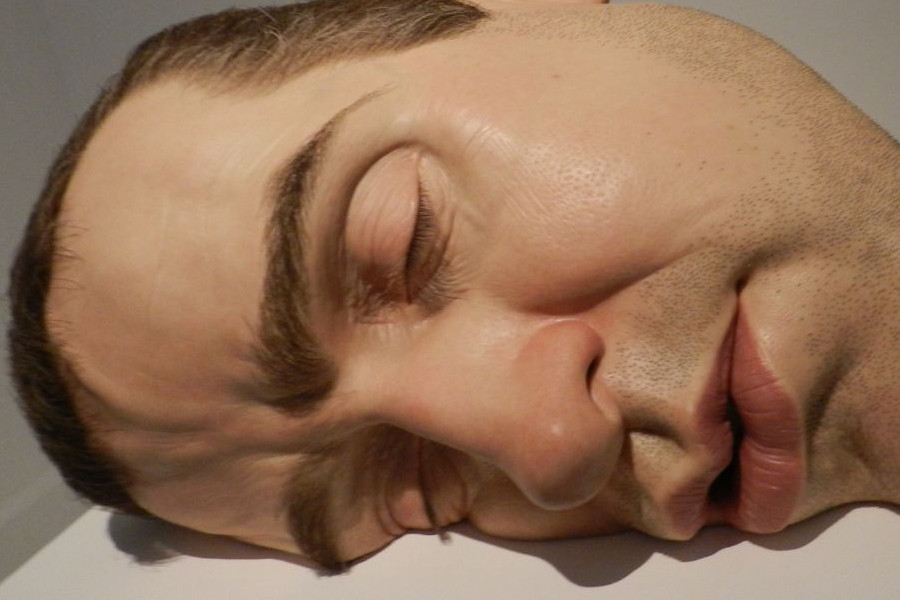

Estará Antonio López a esta hora de la mañana mezclando el amarillo del membrillorrrrr con melanina de su propia calva para hacerle a la bulbosa fruta justicia hiperrealista. La divisa de Aristóteles al respecto, “el arte imita la naturaleza”, que no es ya que sea vieja, es que prácticamente no hay otra teoría del arte anterior, alcanza con el hiperrealismo su culminación y agotamiento. Si las técnicas devienen capaces de hacer idénticas reproducción y reproducido, o bien las técnicas mismas desaparecen en la obra (el mediador se torna invisible), o bien, al contrario, acaparan todo el contenido narrativo de la obra (el artista se ve forzado a contarnos cómo lo hace). En el primer caso, sólo la obra y su referente se encaran frente a frente, como en aquel cuadro dentro del cuadro de René Magritte que equivale al paisaje que enmarca delante de la ventana. No hay diferencia entre el lienzo y el cristal, ni entre la naturaleza y su espejo, no hay huella del paso del artista como sí lo había en los surcos de los dedos que testimonian el esfuerzo del escultor en el Balzac de Auguste Rodin. No hay, pues, más mediación posible que la de una posible trampa, es decir: que el artista, como un prestidigitador, nos de un Bristol soleado o un Madrid lluvioso que engañen la mirada. Para la verdad, en cambio, el hombre se limita a ser el instrumento de su duplicación: Aristóteles consumado. En el segundo caso, el artista sí se alza relevante en el contexto de la obra ante la constatación de la inanidad de la duplicación, puesto que sólo él posee el truco de su clonación, y nos lo cuenta como un logro de la tecnología: Aristóteles culminado. A mí me parece, entonces, que el Hiperrealismo cierra capítulo y nos obliga a entender el arte como necesaria estilización de la realidad, para que así sobrevivan en su singularidad artista y obra, y no sólo el proceso que lleva de nadie a nada (nadie en especial domina esa técnica, que da lugar a nada distinto de lo que ya había). Siempre se ha dicho -o al menos así lo adujo Don José Ortega y Gasset- que el instinto artístico español ha sido siempre el realismo (¿explicaría esto también, por cierto, el tránsito de, por ejemplo, Rafael Sánchez Ferlosio de Industrias y andanzas de Alfanhuí a El Jarama? En la estilización, en cambio, no hay engaño, puesto que el autor acentúa su acción, y sí hay verdad, porque lo estilizado es el mundo, no la acción artística misma. Esto último, el subrayar el gesto del autor, sería romanticismo hipertrofiado, que también ha abundado: la naturaleza debe imitar al arte, puesto que ella también produce -y, por tanto, y en este sentido, puede ser producida.

En resumidas cuentas, ya que la tecnología es ineludible, llamémoslo con el venerable nombre de artesanía; pero ya que cierta personalidad escoge sus fines de un modo no mecánico, llamémoslo también arte. ¿Qué expresa, pues, el Hiperrealismo? Respecto de la historia del arte, quizá mucho, respecto de la realidad representada, poco más que la totalización de la mirada. La estilización, sin embargo, se alza como expresión del mundo real, es decir, como trabajo de pulimento sobre el mismo (me da igual que se pula para mejor emborronarlo, a la manera de Francis Bacon) sin fines utilitarios inmediatos. Todo ello dicho en la ingenuidad de que no hubiese que considerar al mercado, que ya es mucha -¡demasiada!- ingenuidad para una crítica de arte hoy por hoy.

Pero más que a un expresionista Bacon, y mucho más que los horrendos cabezones de López en Atocha, prefiero las películas de Pixar. Allí el mercado es omnipresente, pero implican también un esfuerzo de años no de un particular, sino de todo un equipo, por cierto, anónimo. Ahora Disney lo consagra con su firma desde la tumba: se ve que le dejaron la diestra a media congelación.