Tengo sentimientos divididos –mixed emotions, cantarían los Stones- hacia la persona y obra de Carson McCullers. Por un lado, es adorada como una chica perpetuamente rebelde, pero por otro lado nos han contado que podía ser petulante e insufrible. A veces parece una aficionada muy adelantada -de hecho, se decidió por el oficio en unos cursos de escritura creativa de la Universidad de Columbia-, pero luego es capaz de ofrecer una condensación maestra, como en Reflejos en un ojo dorado, que es la novela de la que quiero hablar aquí.

Escribió sobre temas muy valientes y difíciles en su momento -es legendario que fue amenazada, ignoro si seriamente, por el Ku Klux Klan-, pero otros ya lo habían hecho antes y lo habrían de hacer después. Tuvo la chulería de compararse con Hemingway y de declararse superior a Faulkner, lo que es, que Carson me disculpe desde el Más Allá, como comparar un charco con una fuente, por mucho que tal charco sea cristalino, difracte hermosamente la luz del sol y esté repleto de vida microscópica.

Tampoco sé si la encuentro feita o resultona, algo que también me ocurre con Nick Cave, que es el mismo tipo de cuerpo espigado y de rostro entre demoniaco y angelical, para que no se piense que estoy siendo especialmente sexista. Persiguió románticamente a las grandes escritoras de su tiempo algo mayores que ella, destacadamente la gran Djuna Barnes, pero lo hizo con tal idolatría —la idolatría de una principiante, de una aficionada, pese al resonante éxito de El corazón es un cazador solitario — y poca discreción que terminó cansándolas, en vez de permitir que su talento hablase por ella sosegadamente.

Era, por lo visto, patológicamente mentirosa, lo cual siempre parece que le va bien al humus mental de un escritor, pero que debía ser exasperante en el trato diario o amistoso. Su horrible estado de salud durante más de la mitad de su vida -neumonía, reumatismo, apoplejías, cáncer, y finalmente infarto(s)- parece redimirla de algo, puesto que apechugó con ello con una terquedad admirable y siguió escribiendo, aún instalada en silla de ruedas, pero no pudo evitar aflorar con ello una mala leche tan comprensible como incesante.

El corazón… es una novela que se podía haber escrito el año pasado, con tal de que los personajes portasen un dispositivo móvil y monologasen con Singer en un foro que no fuera Forocoches. Es así de fresca, así de juvenil y así de ingenua también. De hecho, yo tengo alguna alumna -muy pocas, os creáis- a la que le gusta escribir y que a la vez está deseando viajar a Birmania a arreglar las injusticias del mundo (pero Heráclito de Éfeso decía, acabando con las esperanzas éticas de la humanidad, que “no podrían conocer el nombre de la justicia si esto, lo injusto, no existiera”). Supongo que es más posible que terminen escribiendo otro “cazador solitario” a que sean unas nuevas Teresas de Calcuta. Hasta el título, un excelente hallazgo, podría ser perfectamente el título de un bestseller actual, es así de indefinido y así de impactante. Carson mostró en esa opera prima una sensibilidad compasiva que siempre se le reconocerá, pero que no es original suya. Esa misma sensibilidad que lleva a Biff, el barman, a pensar que:

Lo que había dicho a Alice era verdad. Le gustaban los anormales. Sentía una particular simpatía por los enfermos y los lisiados. Siempre que alguien con labio leporino o tuberculosis entraba en su establecimiento, lo invitaba a beber un vaso de cerveza. Si el cliente era jorobado, o lisiado grave, entonces lo invitaba a un whisky. Un tipo que había perdido el miembro —y su pierna izquierda— en la explosión de una caldera, tenía una pinta de cerveza gratis esperándole cada vez que venía.

Sin embargo, ya antes Faulkner había escrito desde la óptica de un “anormal”, en las palabras de McCullers, en monólogo interior en El ruido y la furia o en plan bucólico en El villorio, y Steinbeck se había preocupado por si EE.UU. estaba preparado o no para aceptar a los disminuidos en De Ratones y hombres, que es tres años anterior a El corazón…Parece natural que el país que ha extremado el darwinismo social y sufrido a bocajarro la Gran Depresión produzca de cuando en cuando y por compensación almas bellas que se pregunten si no estamos siendo un poco nazis con los más débiles de nuestros conciudadanos. Tanto es así, que esa misma línea velazquiana de retratar a los desfavorecidos continuaría en las fotografías de Diane Arbus, en muchas películas de Hollywood (pongamos tres: Rain man, Forrest Gump o Wonder), y en series como Los Simpsons, protagonizada por un entrañable tonto de remate. Todas esas producciones vienen a decir lo mismo, en mi opinión: los Estados Unidos de América es un proyecto común tan vasto que hasta los más perjudicados por los Hados Funestos tienen cabida, siempre que no se las den de listos o intelectuales y pongan en duda el basamento ideológico del país -y siempre que entiendan y asuman que ese proyecto común consiste en la promoción de la individualidad, valga la paradoja.

Sin embargo, en El corazón… Copeland y Jake sí lo ponen radicalmente en duda, por ejemplo:

Jake hizo girar el globo otra vez y presionó su dedo corto y sucio en un lugar cuidadosamente seleccionado.

—Aquí. En estos trece estados. Sé lo que digo. He leído libros y he viajado. He visitado cada uno de estos malditos trece lugares. He trabajado en cada uno de ellos. Y la razón por la cual pienso como ahora, es ésta: vivimos en el país más rico de la tierra. Hay suficiente para cada hombre, mujer o niño necesitado. Y a esto hay que sumarle que este país se fundó sobre lo que debían ser grandes y auténticos principios, la libertad, la igualdad, y los derechos individuales. ¡Ah! Pero ¿en qué ha ido a parar este comienzo? Hay corporaciones que valen billones de dólares y a su lado cientos de miles de personas que no tienen que comer. Y aquí, en estos trece estados, la explotación de los seres humanos es tan grande que hay que verla con los propios ojos. Durante mi vida he visto cosas que harían enloquecer a un hombre. Al menos un tercio de todos los habitantes del Sur viven y mueren al mismo nivel que el más pobre campesino de un estado fascista de Europa. El salario medio de un agricultor arrendatario, es sólo de setenta y tres dólares al año. ¡Y mucha atención que ése es el promedio! El salario de los aparceros va desde treinta y cinco a noventa dólares por persona. Y treinta y cinco dólares al año significa aproximadamente diez centavos por cada día de trabajo. Por todos lados se ve pelagra, anquilostoma y anemia. Y hambre simple y llana. ¡Pero! —Jake se restregó los labios con los nudillos de su mano sucia. El sudor le corría por la frente—. ¡Pero! —repitió— . Estos no son más que los males palpables. Los otros son aún peores. Me refiero a como la verdad ha sido ocultada a esta gente. Lo que se les ha dicho para que no la vean. Las mentiras ponzoñosas. No se les permite comprender.

Y sigue. La fórmula sigue funcionando hoy, y en España tenemos a Cristina Morales exprimiéndola a plena potencia. Reflejos en un ojo dorado, en cambio, que se publicó un año después, es completamente diferente. También encontramos vidas “anormales”, aquejadas de lo que a la sazón, 1941, se considerarían defectos o taras. Situado, además, en un cuartel militar, Carson está restregándole por las narices homoerotismo, adulterio y vouyerismo al ejército que sacaría las castañas del fuego al bando aliado —aunque, según versiones históricas más finas fueron los rusos los que vencieron aquella espantosa guerra. Pero es un libro mucho más corto, mucho más barroco y mucho más elaborado, estilística y argumentalmente hablando. No parece escrito por la misma persona, y, de hecho, no han faltado suspicacias masculinas que se lo han atribuido a Reeves McCullers, el marido del que se divorció poco después. A mí me gusta mucho más, en fin, para qué voy a negarlo. El título tiene su razón de ser en un pasaje en el cual Anacleto, no el de Vázquez, un personaje extraordinario al que habría que haberle sacado más partido o haberle dedicado un relato completo aparte, dice a su ama, frente a la chimenea:

-¡Mire!- (…) Arrugó el papel sobre el que había estado pintando y lo tiró. Se sentó en actitud pensativa, con la barbilla en las manos, mirando las llamas-. Un pavo real de una especie de verde fantasmal. Con un inmenso ojo dorado. Y en el ojo, reflejos de algo delicado y…

Esforzándose por encontrar la palabra adecuada, levantó la mano con el pulgar y el índice unidos. Su mano formó en la pared una gran sombra, a su espalda.

-Delicado y…

-Grotesco- añadió Alison.

Anacleto asintió:

-Exacto.

En la película de Elizabeth Taylor y Marlon Brando, ese ojo era un ojo humano, y la historia un melodrama de amor. En algunas portadas el ojo era el ojo de un caballo, porque hay una especie de Lord Godiva en la trama, y porque una de las escenas más memorables, brillantes y psicológicamente significativas tiene lugar a lomos de un caballo desbocado. Pero yo lo que veo en la alegoría de Anacleto es a Heráclito (o Heraclito, con acento llano según Agustín García Calvo) de Éfeso. La chimenea alberga una representación de ese “orden del mundo, el mismo para todos, no lo hizo dios ni hombre alguno, sino que fue siempre, es y será fuego siempre vivo, prendido según medida y apagado según medida”, cuyos reflejos son las cinco o seis vidas cuyo destino se juega en el relato. Son destinos, en efecto, delicados y grotescos, que no dejan mensaje alguno, como dijo de toda la prosa de Carson McCullers Graham Greene. En El corazón… sí había más mensaje, como lo habrá en las siguientes a partir de esta, un mensaje también algo heracliteano, por cuanto que los protagonizan gigantas, enanos, sordomudos…

Los no-participantes de la razón, aún oyendo, se parecen a los sordos; de ellos el refrán atestigua: presentes están-ausentes.

Aquellos que, aún presentes, están ausentes, somos casi todos, el conjunto de la humanidad, cuyas acciones son dirigidas por la Necesidad (Ananké en griego), por el vaivén del Fuego Siempre Vivo, aunque las creamos libres y conscientes. En este sentido, apenas hay diferencia entre la tragedia hacia la que se precipita la persona a la que tenemos por normal y aquella que aguarda al “desviado”, freak o “anormal”. Todo son reflejos, fenómenos delicados y grotescos de la eterna inquietud de un inmenso ojo dorado, el principio que gobierna el cosmos humano y suprahumano. Los sabios no son sabios si no

perciben que lo discordante concuerda consigo mismo. Armonía inestable, como la del arco y la de la lira,

lo cual nos remite de nuevo a la escena de la cabalgada salvaje, en la que el capitán pasa del supremo terror al máximo júbilo, como en una liberación inesperada cuando ya no queda nada que perder, o su propia relación de amor/odio intensísimo hacia el soldado Williams, que arranca poco después. No se debe, creo, sacar la consecuencia de que Carson McCullers ni Heráclito el Oscuro, que vivió en el s. VI a.C., son algo así como seguidora y patrocinador de la escuela del absurdo, todo lo contrario.

El agitarse de la existencia tiene sentido precisamente porque no tiene mensaje, porque el Fuego Siempre Vivo (el Movimiento lo llamaba Faulkner) no necesita esperar a ninguna meta para cumplirse enteramente: es ya, en cada uno de sus flamígeros instantes. Y, a la vez, cada uno de sus instantes postulan su eternidad, su no-necesidad de conocer un principio o un fin, dado que triunfar fracasar, vivir o morir, amar u odiar, encenderse y apagarse, “camino arriba, camino abajo, son uno y el mismo”, sentencia Heráclito[1]. No hay, por tanto, balance que cuadrar, cuenta final, Bien mayor que Mal…

Parecería irracional a quienes (establecen principios materiales) que todo el cielo y cada una de sus partes estén todos en orden y en razón por las formas y las potencias, pero nada así ocurriera en los principios, sino que -así dice Heráclito, fragmento o aforismo 124- fuera basura al azar el bellísimo mundo.

Aquí Heráclito enmienda la plana, en mi opinión, a la cosmovisión científica actual. Lejos de ser “basura al azar” este “bellísimo mundo” nuestro por no tener una finalidad inmanente racionalmente determinable deja de ser mundo, ni deja de ser bello, ni deja de tener un inmenso sentido que sobrepasa la necia capacidad humana de juzgarlo y valorarlo en su totalidad.

Lo que ocurre es que ese sentido “es prendido según medida y apagado según medida”, una medida cuya proporción se nos escapa por completo a los normales tanto como a los anormales, puesto que nadie asimila fácilmente “que lo discordante concuerda consigo mismo: armonía inestable, como la del arco y la de la lira”, y en esta resistencia a lo inconfortable la inteligencia o la aptitud física nada tienen que ver. La ciencia actual tiene mucho de teológica todavía, muchísimo, y no sólo por el Big Bang, basta que se saque de la ecuación a Dios, como hizo Laplace, para que todo parezca inane y vacío de sentido. Lo mismo ocurre con la literatura: basta que esta novelita de McCullers no acabe en redención, como su propia vida, para que ya la califiquemos de absurda o trágica. Y es una tontería, francamente. Ni el universo es basura al azar, ni una novela precisa forzosamente de un desenlace burgués. La rosa es rosa sin por qué, escribió lacónicamente Angelus Silesius.

Carson McCullers quizá vio las cosas de esta manera cuando sus achaques arreciaban y la vida más elemental se le iba haciendo complicada y de no muy lejanas expectativas. Sin embargo, renunció a suicidarse con su marido, que le había hecho una proposición aciaga a lo Heinrich von Kleist, y puede que fuera por vanidad (“la vanidad es enfermedad sagrada”, sienta también Heráclito[2]), porque tenía mucho que escribir aún, muchos más charcos que iluminar tan magistralmente como el de Reflejos…, y porque los reflejos reflejos son, y no hay razón metafísica para tomarlos tan a la tremenda. En sus relatos posteriores, Carson volverá a sus pobrecitos, a sus marginados y explotados, pues, según el de Éfeso, “es necesario que los varones filósofos sean buenos descriptores de muchas cosas”, dejando a un lado ahora lo de varones o no varones. Y a cantar al amor, que todo lo puede, aunque sólo sea porque hay muchas personas que no tienen nada más. Casi cerca del final de El corazón… Carson ya había escrito lo siguiente:

El silencio de la habitación era profundo como la propia noche. Biff estaba paralizado, sumido en sus meditaciones. Entonces sintió de repente como un intenso estímulo en su interior. El corazón le dio un vuelco, y apoyó la espalda contra el mostrador para sostenerse. Porque en un fugaz resplandor captó una vislumbre del esfuerzo y del valor humanos. Del interminable y fluido paso de la humanidad a través del tiempo infinito. De aquellos que trabajan y de aquellos que –tan sólo una palabra- aman. Su alma se expandió. Pero sólo por un momento. Porque en su interior sintió una advertencia, un rayo de terror. Se hallaba suspendido entre los dos mundos.

Esos dos mundos son, me parece, primero aquel desde el que el sabio heracliteano entiende y dice Sí a que los reflejos del ojo dorado sean como son y duren eternamente, y, por consiguiente, se aviene a admitir que tienen sentido pero desde un plano ontológico sobrehumano, y este otro mundo cotidiano, que es el mismo pero visto desde dentro, duro y amargo aunque preñado de cálida compañía humana en el que habitan los enfermos, los discapacitados, los “anormales”, nosotros, en fin, que no somos sabios, y para el cual jamás cabe la rendición, sino (muy faulknerianamente, por cierto) esforzarse y prevalecer…

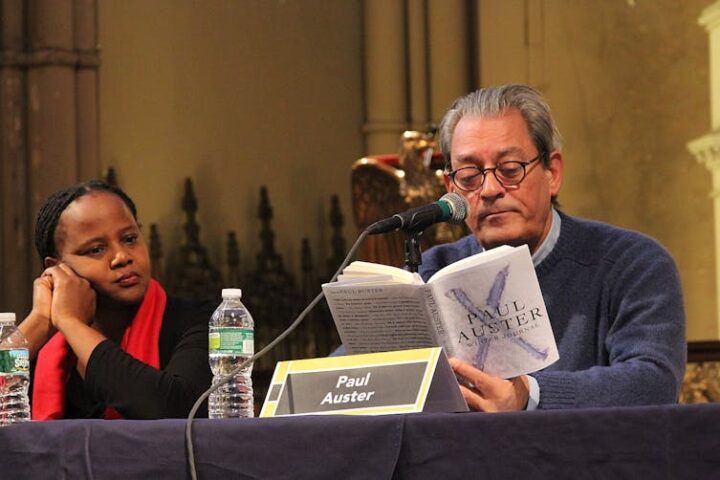

El álbum que Suzanne Vega dedicó a Carson McCullers

Notas

[1] Friedrich Nietzsche, que al Fuego de Heráclito denomina Dionysos, lo expresa y reverdece más por lo largo y romántico en un rincón inédito en vida de su obra:Este mundo: una inmensidad (Ungeheuer) de fuerzas, sin comienzo ni fin, un esplendor fijo de fuerzas, sólido como el bronce, que no aumenta ni disminuye, que es inagotable y sólo se transforma, en el que la totalidad es una grandiosidad invariable (unveränderlich), un presupuesto sin gasto ni prescripciones, pero igualmente sin aumento ni expansión, un mundo circunscrito por la “nada”, que es su límite, flotando vanamente, no extendida infinitamente, una fuerza determinada ocupando un extensión finita, y no un espacio donde reinaría el vacío, más bien, una fuerza presente en todas partes, un juego de fuerzas y una onda de energía, al mismo tiempo una y múltiple, descomponiéndose aquí cuando se recompone allá, un océano (Meer) desencadenado, un torrente de fuerzas cambiando eternamente (ewig sich wandelnd), repitiendo eternamente (ewig zurücklaufend) su curso con los años titánicos del retorno, con el flujo y reflujo de las formas, esforzándose por pasar del estado más elemental al más múltiple, de lo más inmóvil, fijado, glacial, a lo más brillante, a lo más salvaje, a aquello que está en más contradicción y a partir de lo cual, de la profusión, retorna a lo elemental del juego (Spiel) de la contradicción, a desear la armonía (Einklangs), a afirmarse todavía él mismo dentro de esta identidad (Gleichheit), entre sus trayectorias circulares y sus revoluciones, consagrándose él mismo como aquello que debe venir otra vez eternamente, en tanto devenir (Werden) que no conoce la repetición, ni el disgusto, ni la fatiga—: ese mundo dionisiaco que es el mío, de la eterna creación de sí mismo por sí mismo, de la eterna destrucción de sí mismo por sí mismo, este mundo misterioso de voluptuosidades de doble filo, he ahí mi más allá del bien y del mal, sin finalidad, a no ser que aquella felicidad de haber completado el ciclo sea una meta, sin querer, a menos que un círculo no tuviese la buena voluntad de volver eternamente sobre sí mismo —¿Quieren un nombre para este mundo?, ¿Una solución para todos sus enigmas? ¿Una luz que guíe a los más secretos, los más potentes, los más intrépidos de todos los espíritus? —ese mundo es la voluntad de poder —¡y ninguna otra cosa! Vosotros mismos sois esta voluntad de poder — ¡y nada más que eso! <Junio–julio de 1885, 38 [12]; FEPR, pp. 71–72>.

[2] O “pues los mejores prefieren una cosa a todo: fama perpetua a lo mortal. Mientras que la mayoría se hartan como bestias”. Esto último, hartarse como bestias, temo que nos caracteriza más a nosotros que a los griegos antiguos.