Foto por Jules A.

La consulta diagnosticó que de ser necesario habría que rociarle sangre de tocororo en el cuerpo. Bañarse de noche en la fuente del cementerio judío. Hacer un elegguá con sus propias manos y vestirlo con harapos verde olivo. Despojos con pomarrosa, o hasta incluso conseguir una prenda del coronel.

Había pagado en efectivo. Ellos hablaron entonces de un embarazo.

Luego vendría, por fin, la solicitud aceptada. Se desharía de todo, menos de la costumbre de levantarse temprano.

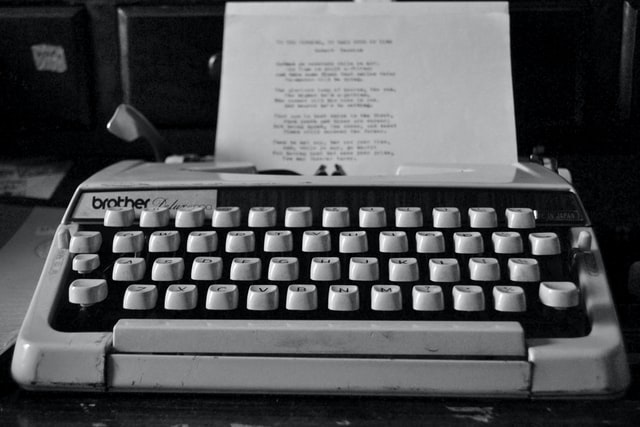

Siempre, al igual que Bukowski, tuvo dos opciones: permanecer en la oficina y volverse loco… o quedarse fuera y jugar a ser escritor y morirse de hambre.

Cuando entregara el uniforme le intentarían extirpar el estómago. Por primera vez podría olvidarse de las cuchillas de afeitar, el último rezago de aquel episodio de su vida donde la licenciatura en leyes y el conocer e investigar a grosso modo todo el engranaje corruptor que movía al país, con sus causas y condiciones masificadas en una oligarquía castrense por partida doble, terminarían por convertirlo quizás, en un profesor por contrata de media jornada en un Instituto Preuniversitario, intención que siempre tuvo clara, alentado en parte por amigos expertos en la materia. O, de igual forma, cualquier otro puesto que le asegurara el tiempo libre que necesitaba para escribir, lejos de todo intento de órdenes y mandos.

Pensó en unos meses sabáticos, colmados de vicios y poca ropa. Dejaría atrás las medias noches de los viernes en que se iba a la cama dejando cualquier reunión de amigos por un sábado de media jornada entre cuatro paredes, entre asesinos y ladrones; entre informes y reuniones de la militancia, entre pederastas y dirigentes alquilados; entre guardias de veinticuatro horas, colchones sucios y almohadas empercudidas. Pensó que su cambio de vida le condicionaba al país un giro elemental. «No es lo que tu país pueda hacer por ti; es lo que tú puedas hacer por tú país», reza una vieja frase imperial que ahora tomaría como enlace con su re-patria, esta nueva isla de casi quinientos años con décadas sin minutos del odio.

Tenía la seguridad de que la literatura podía acabar con las confrontaciones internacionales, con las competencias de sistemas y con el hambre (no ya con su hambre, aunque ahí estaba Perito Moreno y su aseveración de más de cien años: «un niño con barriga vacía, no puede aprender a escribir la palabra pan»).

Tenía el propósito de viajar, de conocer aquella burbuja de mundo de la cual siempre le decían, era una caldera hirviente con azas de hielo. Quería conocer Madrid, Buenos Aires, Ámsterdam, Katmandú, Miami, Vitoria, aunque tendría que esperar por los años de negativa de salida que lo custodiaban. Salirse de una institución armada en Cuba era en ocasiones, cuestión de vida o muerte.

Quería tener la misma extraña sensación de un leve desgarro en su mandíbula, que sus amigos admitían tener cuando estaban lejos de la isla. Y quería mirar a la isla con ojos de niño que comienza a reconocer a sus mayores. No ya con ojos de cíclope que no acepta, aún después de viejo, el reproche de su propia mirada.

Estaba al corriente de que le sería imposible publicar en su propio país, donde todas las políticas editoriales pasaban por el filtro de la censura, el autorizo mediático y un pago simbólico. Donde las instituciones para tales efectos eran viejos clubes de boleros y oficinas en las que se sentaba una osamenta revolucionaria y suicida, capaz de desatar su frustración en largos mamotretos sobre la soledad y el tiempo. Sin dejar de lado la membrecía oficial, dato de consideración para ciertas opciones.

No sabía de otros idiomas, no conocía otro oficio y no estaba dispuesto a sentarse detrás de un mostrador, o una cafetería, o nuevamente un buró durante toda una jornada, pero Orula nunca se equivoca y a los cuatro meses de haber solicitado la moción, su novia supo que no había vuelta atrás cuando le dijo que estaba encinta y que los santos le tenían prohibido sacárselo. ¡Siempre los santos, carajo!

Muchos le sugirieron que continuara en el trabajo, el cual le proveía seguridad y un salario básico con ciertas ayudas alimenticias de cuando en mes -es como un acto de fe, Roque, pero sin que ellos lo sepan, solo para contigo- le decían, y que olvidara de una vez y por todas esas ideas de profesorcito y literato, pero su decisión estaba por encima de todas las deidades y de cualquier milagro, incluso el de perpetuar la especie. Ahora más que nunca lo tenía claro a pesar de tanta sujeción. Intentar vivir por y de la literatura, sería como jugar durante toda su vida pidiendo el minuto, con el marcador en contra y bajo protesta.