Es obvio que lo que llamamos filosofía no es ciencia en el mismo sentido que lo son las llamadas ciencias positivas. No hay duda de que el ámbito de la filosofía no es algo positivo, algo dado, que pueda ser situado al lado de los ámbitos de investigación de las otras ciencias.

La filosofía se ocupa del todo. Pero este todo no es sólo el todo como unión de todas sus partes. En tanto todo, es una idea que supera las posibilidades finitas del conocimiento y, por lo tanto, no es nada que pueda ser conocido de manera científica. Y, sin embargo, no deja de tener sentido hablar del carácter científico de la filosofía. Muchas veces, con filosofía se quiere indicar cosas tan subjetivas y privadas como la propia concepción del mundo, concebida como algo que está más allá de toda pretensión de cientificidad.

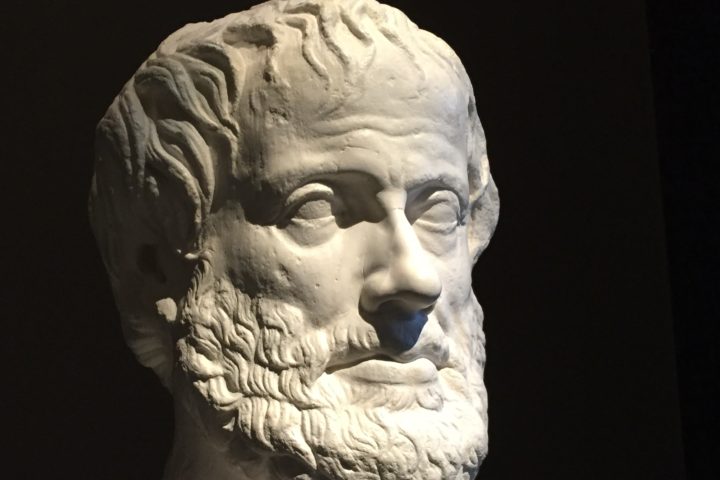

Sin embargo, la filosofía puede ser llamada científica con buenas razones ya que, no obstante, todas sus diferencias con las ciencias positivas, conserva una necesaria proximidad con ellas, que la separa del ámbito de la concepción del mundo, basada en evidencias subjetivas. Esto no se debe únicamente a su origen. Allí, la filosofía y la ciencia constituían una inseparable unidad; ambas son creaciones de los griegos. Bajo el amplio título de filosofía, los griegos designaban todo saber teórico. Naturalmente, solemos también hablar de la filosofía de Asia Oriental o de la India con las mismas palabras de los griegos pero, al hacerlo, referimos estos pensamientos a nuestra tradición filosófica y científica occidental y manejamos un material totalmente distinto, tal como sucedía por ejemplo, cuando Christian Wolff concebía a la sapientia sinica como «filosofía práctica».

Pero, de acuerdo con nuestro uso del lenguaje, filosofía significa también todo aquello que aquí puede ser llamado «lo filosófico en las ciencias», es decir, la dimensión de los conceptos fundamentales que determinan el respectivo ámbito de objetos de una ciencia, tal como, por ejemplo, la naturaleza inorgánica, la naturaleza orgánica, la flora, la fauna, el mundo humano, etc.; una filosofía de este tipo no está dispuesta a conceder que su estilo de pensamiento y conocimiento deba ser inferior en lo que respecta a la obligatoriedad del conocimiento propio de las ciencias.

En la actualidad suele ser llamada «teoría de la ciencia», pero se la coloca en la posición de la filosofía en el sentido de que otorga justificación. Así se plantea la cuestión de saber cómo, sin ser una ciencia, puede poseer la obligatoriedad de esta última y, especialmente, satisfacer la exigencia filosófica de justificación, si es que la lógica de la investigación prohíbe todo tipo de especulaciones fantásticas acerca del todo, especulaciones que no están sometidas a sus leyes.

Ahora bien, se dice que el mero ahondar de las ciencias en todas direcciones, que permite la realización de sus ideas metódicas, deja insatisfecha una necesidad última de la razón, es decir, la de mantener la unidad en el todo del ente. Por ello, la exigencia de una unidad sistemática de nuestro saber sigue siendo el ámbito legítimo de la filosofía. Pero precisamente el encomendar a la filosofía el trabajo de ordenación sistemática tropieza cada vez más con mayor desconfianza.

Parece como si actualmente la humanidad estuviera dispuesta a aceptar su propia limitación y, a pesar de la particularidad insuperable del saber de la ciencia, encuentra satisfacción en su progreso y en el creciente dominio de la naturaleza. Hasta acepta el hecho de que, con el creciente dominio de la naturaleza, el dominio del hombre sobre el hombre no sólo no disminuye, sino que, en contra de todo lo esperado, es cada vez mayor y llega a amenazar internamente la libertad. Una de las consecuencias de la técnica es el haber conducido a una tal manipulación de la sociedad humana, de la opinión pública, de las formas de vida de todos nosotros que, a veces, uno llega casi a perder el aliento. La metafísica y la religión parecen haber ofrecido mejores puntos de apoyo para las tareas de ordenación de la sociedad humana que el poder acumulado en la ciencia moderna. Pero las respuestas que pretendían dar son, para la humanidad actual, respuestas a preguntas que, en realidad, uno no puede plantear y que, además, no es necesario plantear.

Así pues, parece ser verdadero algo que Hegel, desde el punto de vista de su compromiso total con la filosofía, consideraba como una contradicción inaceptable cuando decía que un pueblo sin metafísica era como un templo sin sagrario, un templo vacío en el que ya no hay nada que lo habite, y, por lo tanto, no es nada en sí mismo.

Pero ¡«un pueblo sin metafísica»! No es difícil darse cuenta de que en esta frase de Hegel la palabra «pueblo» no se refiere a una unidad política sino a una comunidad lingüística. Así, la frase de Hegel, que quería provocar emoción y añoranza o la burla de los iluministas radicales, se desplaza bruscamente a nuestra propia situación en el tiempo y en el mundo y nos plantea con toda seriedad la pregunta: ¿Hay siempre algo en la solidaridad que une a todos los que hablan un lenguaje, acerca de cuyo contenido y estructura puede uno preguntarse y con respecto a lo cual ninguna ciencia ni siquiera logra plantear la cuestión? ¿Tiene importancia, en última instancia, que la ciencia no solo no «piense» —en el sentido enfático de la palabra, tal como lo utiliza Heidegger en sus tantas veces mal interpretadas frases— sino que tampoco hable realmente un lenguaje propio?

Sin duda, el problema del lenguaje ha adquirido en la filosofía de nuestro siglo una posición central que no es, desde luego, la misma que tenía en la antigua tradición de la filosofía del lenguaje de Humboldt y que tampoco coincide con las amplias pretensiones de la ciencia general del lenguaje o lingüística.

En una cierta medida, esta importancia se debe al haber vuelto a tener en cuenta al mundo de la vida práctica, resultado, por una parte, de la investigación fenomenológica y, por otra, de la tradición del pensamiento pragmático anglosajón. Con la tematización del lenguaje, vinculado indisolublemente con el mundo vital humano, parece que se ofrece un nuevo fundamento a la vieja pregunta de la metafísica acerca del todo. En este contexto, lenguaje no es un mero instrumento o un don excelente que poseen los hombres, sino el medio en el que vivimos los hombres desde el comienzo mismo, en tanto seres sociales y que mantiene abierto el todo en el cual vivimos.

Naturalmente, en la medida en que se trate de las formas nomológicas del hablar de los sistemas científicos de designación, que están determinados completamente desde el correspondiente ámbito de investigación, en el lenguaje no se da algo así como una orientación hacia el todo. Pero el lenguaje se presenta como orientación hacia el todo cada vez que realmente se habla, es decir, cada vez que el interés recíproco de dos hablantes envuelve el «asunto». Pues cada vez que se lleva a cabo una comunicación no sólo se usa, sino que se plasma el lenguaje. Por ello, la filosofía puede dejarse conducir con el lenguaje cuando en su preguntar acerca del todo, más allá de los ámbitos de objetos científicamente objetivables, pretende proporcionar una guía; y así lo ha hecho siempre, desde los discursos orientadores de Sócrates y la orientación «dialéctica» a los logoi, de la que participan en igual medida Platón y Aristóteles en sus análisis del pensamiento. Es aquel famoso segundo viaje al que se lanza Sócrates en el Fedón platónico, después que la investigación inmediata de las cosas, tal como la que le ofrecía la ciencia de su época, lo había dejado en la desorientación más completa. Es la vuelta hacia la idea, en la cual la filosofía se realiza como la conversación del alma consigo misma, en una autocomprensión infinita. También el lenguaje de la dialéctica hegeliana, que procura superar el rígido lenguaje de los conceptos en la tesis y en la antítesis, en la dicción y en la contradicción, yendo más allá de sí mismo, sigue pensando el lenguaje y vuelve al lenguaje en la medida en que él es el que vuelve a traer el concepto al concepto.

En verdad, el fundamento sobre el que se levantó la filosofía en Grecia era el irrefrenable deseo de saber, pero no aquello que llamamos ciencia. Aun cuando el primer nombre de la metafísica fuera «ciencia primera» (prima philosophia), este saber de dios, del mundo y del hombre, que constituyera el contenido de la metafísica tradicional, no poseía de manera indiscutible una prioridad absoluta con respecto a todos los demás conocimientos que se manifestaban ejemplarmente en las ciencias matemáticas, en la teoría de los números, en la trigonometría y en la música (astronomía). Por el contrario, lo que llamamos ciencia, no cabría, en su mayor parte, dentro del campo de designación de la palabra philosophia; en el uso que a ella daban los griegos, la expresión «ciencias empíricas» sonaría en los oídos griegos como algo contradictorio. Ellos llamaban a esto historia, testimonio. Lo que nosotros designamos con el usual concepto de ciencia habría sido entendido por los griegos más bien como el saber de aquello sobre cuya base es posible fabricar algo: lo llamaban poietike episteme o techne.

El ejemplo más claro y, al mismo tiempo, el tipo más importante de esta techne, era la medicina, a la que nosotros no llamamos tampoco ciencia sino más bien arte de curar, cuando queremos honrar su tarea humanitaria.

El tema que ahora nos ocupa abarca pues, a su manera, el todo de la marcha de la historia occidental, el comienzo con la ciencia y la actual situación crítica en la que se encuentra un mundo que, sobre la base de la ciencia, ha sido transformado en un gigantesco taller. De esta manera, nuestra pregunta va más allá de nuestro mundo actual surgido de la historia, desde el momento en que comienza a aceptar como un desafío a nuestro pensamiento el que existan tradiciones de sabiduría y conocimiento en otras culturas que no son formuladas en el lenguaje de la ciencia y sobre la base de la ciencia. Así pues, se impone metódicamente tematizar la relación entre filosofía y ciencia en toda su amplitud, es decir, tanto desde sus comienzos griegos como teniendo también en cuenta sus consecuencias ulteriores, tal como se presentan en la Época Moderna. Pues la Época Moderna —no obstante, las discutidas derivaciones y fechas— se define inequívocamente por el hecho de que en ella aparece un nuevo concepto de ciencia y de método que fuera primeramente desarrollado por Galileo en un ámbito parcial y que obtuviera su primera fundamentación filosófica en Descartes. Desde entonces, es decir, desde el siglo XVII, lo que en la actualidad llamamos filosofía se encuentra en una situación diferente. Frente a las ciencias se ve necesitada de legitimación, cosa que antes nunca le sucediera; durante dos siglos, hasta la muerte de Hegel y Schelling, fue elaborándose a sí misma en un proceso de autodefensa frente a las ciencias.

Al reflexionar acerca de la unidad de todo nuestro saber, hace siglo y medio, Hegel y Schelling pretendían con sus propuestas sistemáticas, volver a justificar «la ciencia» y, viceversa, fundamentar el Idealismo en la ciencia; Schelling, a través de su demostración fisicalista del Idealismo y Hegel a través de la conexión de la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu en una unidad de la filosofía real frente a la filosofía ideal de la lógica.

Las construcciones sistemáticas de los últimos dos siglos constituyen una densa serie de esfuerzos tendientes a reconciliar la herencia de la metafísica con el espíritu de la ciencia moderna. Más tarde, con la aparición de la época positiva, tal como suele llamársela desde Comte, la cientificidad de la filosofía fue sólo una preocupación académica con la que procuraba uno salvarse en tierra firme, de las tormentas de las concepciones del mundo enfrentadas entre sí, para caer, finalmente, en el marasmo del historicismo o en la playa de la superficialidad de la teoría del conocimiento o para moverse de un lado para otro en el lago cerrado de la lógica.

Así pues, un primer acceso a la definición de la relación entre filosofía y ciencia se encuentra en la vuelta a la época en la que se tomaba bien en serio la cientificidad de la filosofía, es decir, la época de Hegel y Schelling. Al reflexionar acerca de la unidad de todo nuestro saber, hace siglo y medio, Hegel y Schelling pretendían con sus propuestas sistemáticas, volver a justificar «la ciencia» y, viceversa, fundamentar el Idealismo en la ciencia; Schelling, a través de su demostración fisicalista del Idealismo y Hegel a través de la conexión de la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu en una unidad de la filosofía real frente a la filosofía ideal de la lógica.

No se trataba aquí de intentar renovar una física especulativa que en el siglo XIX fuera usada y abusada precisamente como coartada contra la filosofía. Es verdad que hasta la actualidad se mantiene viva la necesidad de la razón en el sentido de lograr cada vez más unidad del saber; pero, a partir de ese momento, se presenta como un conflicto con la autoconciencia de la ciencia. Cuanto mayor sea la honestidad y la estrictez con la que ella se entienda a sí misma, tanto mayor es su desconfianza frente a toda promesa de unidad y toda pretensión de poder alcanzar algo definitivo. Comprender las causas del fracaso del intento de una física especulativa y de una ordenación de las ciencias en el sistema de las ciencias enseñado por la filosofía significa comprender, al mismo tiempo, la jerarquía y los límites de la ciencia.

Desde luego, ni Hegel ni Schelling eran ciegos frente a la pretensión de legítima autonomía de las ciencias empíricas que siguen su propia marcha metódica y que precisamente en virtud de su propia ley de progreso han colocado a la filosofía de la Época Moderna frente a nuevas tareas. En el momento culminante de su labor en Berlín, en el Prólogo a la segunda edición de su Enciclopedia, Hegel dice algo acerca de cómo se imagina la relación entre la filosofía y las ciencias empíricas y cuáles son los problemas que allí se encierran. Basta simplemente tener en cuenta que la casualidad de aquello con lo que nos encontramos aquí y ahora no puede ser derivada íntegramente de la necesidad del concepto. Aún en el caso extremo de predicciones seguras tales como las que permiten las relaciones macro cósmicas de nuestro sistema solar para el cálculo de la duración del día y de la noche, la duración de los eclipses, etc., hay siempre un campo libre para apartamientos (que, desde luego, reduce notablemente la posibilidad de la simple observación). Lo esencial es que la aparición en el cielo del acontecimiento celeste predicho no es predecible en tanto tal. Pues con respecto a la observación natural, depende en todo caso de las condiciones meteorológicas y ¿quién puede fundamentar su confianza en los pronósticos sobre el tiempo? En el caso de este drástico ejemplo, no se trata ciertamente de la relación universal entre casualidad y necesidad sino de un problema intra científico. Hegel ha mostrado que entre la necesidad de la ley general y la casualidad del caso particular existe una identidad descriptiva. La necesidad de las leyes naturales medida con la necesidad del concepto debe ser considerada como casual. No se trata aquí de ninguna necesidad que pueda comprenderse sin más, tal como puede comprenderse, por ejemplo, la necesidad de que un organismo viviente tenga que conservar su existencia a través del proceso del metabolismo. En el ámbito de la investigación natural, la formulación de legalidades matemáticas exactas es un ideal aproximativo. Estos enunciados de leyes siguen una concepción normativa muy vaga de unidad, simplicidad, racionalidad y hasta elegancia. Sus verdaderos criterios son los datos de la experiencia misma.

El ámbito de las cosas humanas parece caer totalmente dentro del reino de lo casual. El escepticismo histórico tiene mejores apoyos en la experiencia que la creencia en la necesidad histórica y en el papel de la razón en la historia. Aquí los requerimientos de la razón quedarían totalmente insatisfechos si uno tuviera que invocar únicamente las regularidades a lo largo de la historia que, al igual que las leyes naturales, por su propio sentido ontológico, tan sólo formularían lo que en realidad sucede.

El requerimiento de la razón se refiere a otra cosa; la filosofía de la historia universal de Hegel es una buena ilustración al respecto. La idea a priori que reside en la esencia del hombre y que él reconoce en la historia, es la idea de la libertad. El famoso esquema de Hegel con respecto al Oriente, la Antigüedad y el mundo cristiano reza: En el Oriente sólo una persona es libre; en la Antigüedad, lo son algunas y en el mundo cristiano, lo son todos. Tal es la concepción racional de la historia universal. Esto no quiere decir que con ello se construya la historia universal en todos los hechos concretos de su marcha histórica. El campo de acción de los fenómenos que uno puede llamar casuales sigue siendo infinito.

Quien no ve que precisamente es historia el que la libertad de todos se haya convertido en un principio indispensable y que siempre su realización requiera nuevos esfuerzos, no ha comprendido la relación dialéctica entre necesidad y casualidad y, con ello, la pretensión de la filosofía de conocer la racionalidad concreta.

Pero la casualidad no es una instancia en contra, sino precisamente una confirmación del sentido de necesidad que corresponde al concepto. No es objeción alguna en contra de la concepción racional de la historia universal el que en realidad no exista aquella libertad de todos que Hegel presenta como el principio del mundo cristiano y el que siempre vuelvan a aparecer tiempos de falta de libertad o que sistemas de falta de libertad social pudieran establecerse definitiva e inevitablemente en nuestra situación del mundo. Esto cae dentro del reino de la casualidad de las cosas humanas que, sin embargo, no tiene consistencia alguna frente al principio. Pues no existe ningún principio de la razón superior al de libertad. Así lo entendió Hegel y así lo entendemos nosotros. No es concebible ningún principio superior al de la libertad de todos; entendemos la historia real a partir de este principio: como la lucha siempre renovada y nunca concluida por esta libertad.

Sería un malentendido, en el que naturalmente se incurre a menudo, pensar que este aspecto de la razón del concepto puede ser refutado por los hechos. La desacreditada expresión «Tanto peor para los hechos» encierra también una profunda verdad. Esta frase no está dirigida en contra de las ciencias empíricas sino, por el contrario, en contra de aquello que Hegel en su Prólogo berlinés llama el encubrimiento de las flagrantes contradicciones entre la filosofía y las ciencias. No quiere saber nada de aquella «tibia Ilustración» en la que la exigencia de la ciencia y la argumentación a partir de los conceptos de la razón llegan a una especie de compromiso. Esta era una «situación sólo aparentemente feliz». La paz era «lo suficientemente superficial». «Pero, en la filosofía, el espíritu celebra la reconciliación consigo mismo». Hegel quiere obviamente decir que la exigencia de unidad de la razón es legítima bajo cualquier condición y que sólo puede ser satisfecha por la filosofía, mientras que la ciencia cuando pretende imponerse absolutamente, y sólo entonces, entra en una contradicción insuperable con la filosofía. Este es el caso de nuestro ejemplo de la libertad de todos. Quien no ve que precisamente es historia el que la libertad de todos se haya convertido en un principio indispensable y que siempre su realización requiera nuevos esfuerzos, no ha comprendido la relación dialéctica entre necesidad y casualidad y, con ello, la pretensión de la filosofía de conocer la racionalidad concreta.

En la actualidad miramos con ojos cada vez más justos a Hegel no sólo en el ámbito de la ciencia de la historia, donde su contribución productiva es considerable, sino también en el ámbito del conocimiento natural.

Hegel estuvo a la altura de la ciencia de su tiempo. Lo que ha puesto en ridículo su filosofía de la naturaleza, al igual que la de Schelling, no ha sido el nivel de su información sino el desconocimiento de tipo esencialmente distinto de la visión de las cosas que tiene la razón frente al conocimiento empírico. Ello se debe, por cierto, a Hegel y Schelling, pero mucho más aún a las ciencias empíricas que se volvieron ciegas con respecto a sus propios presupuestos.

Un conocimiento empírico que tenga en cuenta su condicionalidad tiene que insistir en que su propio progreso está basado en sí mismo y que tiene que liberarse de todo dogmatismo. Una enseñanza que debe ser tenida suficientemente en cuenta es que la filosofía no puede ser apreciada en el trabajo de la investigación científica, sino que más bien se manifiesta en el hecho de que las ciencias mismas deben mantenerse alejadas de toda complementación filosófica y de toda dogmatización especulativa, manteniéndose así a salvo de toda intervención perturbadora por parte de la filosofía. Hegel y Schelling son más bien las víctimas del dogmatismo en las ciencias que de su propia manía dogmática de perfección.

Cuando, más tarde, el neokantismo y la fenomenología volvieron a pretender convertir en objeto de su investigación los conceptos fundamentales de las respectivas regiones de investigación en su dación a priori, la investigación rechazó la pretensión dogmática que ello implica. La química ha ingresado en la física, la biología en la química y toda la clasificación de la flora y la fauna ha cedido en aras de estos pasos y de la continuidad de estos pasos y la lógica ha sido tomada cada vez más por la matemática moderna y sus fetiches. Mi propio maestro Natorp intentó todavía demostrar conceptualmente a priori la tridimensionalidad del espacio, así como Hegel había querido demostrar que el número de los planetas era siete. Esto ya se ha acabado. Pero la tarea continúa. Pues la comprensión de nuestro mundo vital que se ha ido condensando en nuestro lenguaje no puede ser sustituida con las posibilidades de conocimientos de la ciencia. La ciencia puede quizás ofrecernos la posibilidad de crear la vida en una retorta o de prolongar ad libitum la vida del hombre. Pero esto no modifica en nada las fuertes discontinuidades entre lo material y lo viviente o entre la vida realmente vivida y el irse marchitando hasta la muerte.

Desde que Sócrates en el Fedón fundamentara la huida hacia los logoi, la dialéctica, esta pretensión es mantenida por la filosofía como su tarea propiamente dicha. Hegel se encuentra también en esta línea. También él sigue la guía del lenguaje. «El lenguaje de la conciencia» está ya atravesado por categorías cuya conducción hacia el concepto es tarea filosófica. Así vio Hegel las cosas.

La articulación, a través del lenguaje y de la cooperación comunicativa del mundo en el que vivimos, no es una mera dimensión de lo convencional o de la condensación de una conciencia quizás falsa; refleja lo que es y está segura de su legitimidad en lo general precisamente porque en lo particular puede aceptar la persuasión, la contradicción y la crítica. La descomponibilidad y creabilidad de todo ente que proporciona la ciencia moderna representa frente a esto sólo un campo particular de la intervención y del control, que únicamente queda delimitado en la medida en que no puede ser superada la resistencia del ente en contra de su objetivación. Así pues, no puede desconocerse que la ciencia se ve siempre confrontada con una pretensión de concebir frente a la que fracasa y tiene que fracasar.

Desde que Sócrates en el Fedón fundamentara la huida hacia los logoi, la dialéctica, esta pretensión es mantenida por la filosofía como su tarea propiamente dicha. Hegel se encuentra también en esta línea. También él sigue la guía del lenguaje. «El lenguaje de la conciencia» está ya atravesado por categorías cuya conducción hacia el concepto es tarea filosófica. Así vio Hegel las cosas.

En la actualidad, nos encontramos frente a la cuestión de saber si ya no podemos seguir viendo así las cosas porque la ciencia misma se ha emancipado del lenguaje al haber desarrollado un propio sistema de designación y de formas simbólicas de presentación que ya no puede ser traducido en el lenguaje de la conciencia cotidiana.

¿No vamos hacia un futuro en el que la adecuación sin lenguaje, sin palabras, vuelve superflua la afirmación de la razón?

Y así como la ciencia se impone autónomamente de una nueva manera al no transmitir su intervención en la vida mediante el uso común de un lenguaje de comprensión general, así también aparece, en una segunda dimensión, una dificultad similar. Como es sabido, Hegel estudió con especial interés el sistema de las necesidades en tanto fundamento de la sociedad y del Estado, pero subordinó considerablemente este sistema a las formas espirituales de la vida ética. En la actualidad, vemos que este sistema se mueve en un círculo vicioso de producción y consumo que impulsa cada vez más a la humanidad a su propia autoenajenación, porque las necesidades naturales ya no son «hechas» por sí mismas, es decir, que cada vez más se presentan como el producto de un interés de índole diferente y no del interés en la satisfacción de necesidades.

Ahora bien, uno podría preguntarse si la desdogmatización de la ciencia, llevada a cabo en el siglo XX, al exigir la separación de la intuición natural, al final no ha hecho más que —y esto ya tendría su mérito— haber bloqueado un acceso demasiado fácil de la facultad de imaginación humana a los campos de la investigación y, a la inversa y de manera positiva, ha quebrado así la seducción dogmática que surgía de esta accesibilidad y que Hegel llamara el ocultamiento de las contradicciones.

El modelo de la mecánica, que en la época de Hegel y de Schelling descansaba sobre las bases seguras de la física de Newton, poseía una vieja afinidad con el hacer, con la preparación mecánica, y había posibilitado, de esta manera, el manejo de la naturaleza para fines imaginados artificialmente. En esta perspectiva técnica universal, existía una cierta correspondencia con la primacía filosófica que había logrado la autoconciencia en el desarrollo moderno. Siempre corremos el peligro de aceptar sin más la construcción de la historia que fuera creada por el Idealismo alemán. Cabe preguntarse si, en el fondo, ambos no se quedan demasiado cortas. La posición central de la autoconciencia fue, en el fondo, reforzada por el Idealismo alemán y por su pretensión de construir toda verdad a partir de la autoconciencia al convertir a la caracterización de Descartes de la sustancia pensante y su preminencia de certeza, en principio supremo. Pero precisamente fue aquí donde el siglo XIX sacudió los cimientos.

La crítica de las ilusiones de la autoconciencia, inspirada por las anticipaciones de Schopenhauer y Nietzsche y que penetraran en la ciencia y confirieran su influencia al psicoanálisis, no es algo aislado y el intento de Hegel de ir más allá del concepto idealista de la autoconciencia y de hacer surgir al mundo del espíritu objetivo como una dimensión superior de la verdad a partir de la dialéctica de la autoconciencia, significó una exigencia en la misma dirección que recorrieron Marx y la ideología del marxismo. Pero más importante podría parecer el hecho de que el concepto de objetividad, que en la física está estrechamente ligado al de mensurabilidad, experimentara, a través de la nueva física teórica profundas transformaciones. El papel que la estadística misma ha comenzado a jugar en este ámbito y a la que se somete cada vez más nuestra vida económica y social, despierta la conciencia de la oposición entre la mecánica y la máquina y nuevos modelos cuya peculiaridad consiste en la autorregulación, es decir, que recuerdan más lo viviente, la vida organizada en círculos regulares, que lo construible. Sin embargo, sería un error desconocer la voluntad de dominación que se expresa en estos nuevos métodos de control de la naturaleza y la sociedad. La inmediatez con que se recomienda la intervención humana allí donde los mecanismos se han vuelto totalmente claros ha cedido a formas mediatizadas del conducir, del equilibrar, del organizar. Me parece que esto es todo. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: Presumiblemente hay que ver el progreso de la civilización industrial que debemos a la ciencia precisamente desde el punto de vista de que el poder mismo que es ejercido por los hombres sobre la naturaleza y los demás hombres ha perdido así su evidencia y, de esta manera, es mayor la seducción de su abuso.

Basta pensar en el asesinato masivo organizado o en la máquina de guerra que con sólo apretar un botón puede tener efectos letales. Pero piénsese también en el automatismo creciente de todas las formas sociales de vida, en el papel, por ejemplo, de la planificación a cuya esencia pertenece el tomar decisiones a largo plazo, es decir, el determinar la libertad de decisión, o en el creciente poder de la administración que ha dado a los burócratas un poder que nadie deseaba otorgarles pero que se ha vuelto inevitable. Cada vez son más los ámbitos de nuestra vida que caen bajo las formas coactivas de procesos automáticos y cada vez menos el hombre mismo y su espíritu se reconocen en estas objetivaciones del espíritu.

Sin embargo, precisamente ante esta situación de un subjetivismo que se auto crucifica en la Época Moderna, me parece que gana en importancia otro aspecto que había escapado a la consideración de la autoconciencia moderna y su exageración hasta la anonimidad de la vida, y que otorga a viejos motivos una nueva fuerza en dirección opuesta; también bajo este aspecto me parece que Hegel tiene renovada actualidad: No sólo es quien completa la idea de la subjetividad que subyace a la Época Moderna, quien amplía la estructura de la subjetividad más allá de las formas del espíritu objetivo y del espíritu absoluto, sino que también da vigencia a un nuevo sentido de racionalidad que tiene un antiquísimo origen griego. El concepto de la razón y de la racionalidad no es sólo una determinación de nuestra autoconciencia. Jugó en la filosofía griega un papel decisivo sin que se hubiera desarrollado un concepto de sujeto o de subjetividad y sigue siendo una permanente provocación de nuestra comprensión de Hegel el que haya reproducido, sin comentario, como uno de los últimos párrafos de su sistema de la ciencia filosófica, un texto griego de la Metafísica de Aristóteles. Por cierto, que es un texto en el que no podemos hacer otra cosa que introducir nuestro concepto de la autoconciencia.

A la autoconciencia suprema tiene que corresponder el ente divino supremo. Y sin embargo, en la autoconciencia del dios que se piensa a sí mismo culmina, según el pensamiento griego, toda la construcción del ser de manera tal que dentro de ella la autoconciencia humana juega un papel sumamente modesto.

«Lo más digno son las estrellas» Εste es el criterio inconmovible con el cual el pensamiento griego mide el puesto del hombre en el cosmos. Nos suena extraño que sean las estrellas y no el hombre lo más digno entre todos los entes. Nos suena inalcanzablemente lejos tanto de Hegel como de nuestro propio presente. Y, sin embargo, hay aquí una actualidad dialéctica que hay que develar y que, según me parece, otorga una nueva importancia tanto a Hegel como a nuestros padres griegos. La definición hegeliana de la filosofía como la reconciliación de lo perecedero se nos presenta, no tanto como una verdad válida o como una falsedad idealista, sino más bien como una especie de anticipación romántica.

Según Hegel, de la bifurcación de la autoconciencia y de la realidad del mundo debería surgir la forma suprema de la verdad a través de la reconciliación y negación de las oposiciones, al liberarse a lo subjetivo de la rigidez de su contraposición a lo objetivo. Este era el pathos escatológico de su filosofía.

Según Hegel, de la bifurcación de la autoconciencia y de la realidad del mundo debería surgir la forma suprema de la verdad a través de la reconciliación y negación de las oposiciones, al liberarse a lo subjetivo de la rigidez de su contraposición a lo objetivo. Este era el pathos escatológico de su filosofía. Lo que nos rodea es naturalmente lo opuesto: la mala infinitud de un determinar, de un apoderarse, de un apropiarse, que avanza infinitamente y como tal es practicado. Hegel vinculó esta mala infinitud con el aspecto exterior del entendimiento del mundo racional y con la persistencia con la que insiste en la fijación de las oposiciones; con ello colocó lo exterior en su contraposición consigo mismo, en su pura objetividad. Cuando Hegel enseña frente a esto la verdadera infinitud del ser que se determina a sí mismo, por ejemplo, en la infinitud de lo viviente, de la autoconciencia; por ejemplo, en la humanidad que se libera en la conciencia de su libertad, o del espíritu que se vuelve transparente en el arte, la religión y la filosofía, uno se siente situado más allá de las grietas del tiempo y como sobre un nuevo terreno.

La racionalidad griega, que Hegel trata de vincular con la autoconciencia moderna en una nueva unidad, se excluye a sí misma de una manera diferente si es que no ha de ser vista como una mera prefiguración de lo moderno. Ya no es más el enigmático auto olvido que se pierde a sí mismo en la contemplación del mundo y que sólo se refería a sí mismo en un dios supremo del mundo; frente a la mala infinitud a la que somos empujados, se nos presenta como la imagen de un posible futuro que nos es propio y de una posible vida y supervivencia.

El ideal que la razón tiene en vista ya no es la construcción de sistemas que niegan en el pensamiento lo que entra en contradicción recíproca, ya no es más la desmedida pasión de los arquitectos de sistemas. De manera enigmática, la necesidad de la razón de obtener unidad en el curso de la investigación se ve siempre frustrada y de manera sorprendente ha aprendido a acomodarse a una pluralidad de particularidades, cada una de las cuales tiene por sí misma la estructuración particular de los sistemas. El hecho de que en lugar de la construcción de sistemas aparezca la teoría del sistema me parece que tiene un gran alcance simbólico. Naturalmente aquí hay un enorme cambio de significado en el sentido de la palabra teoría. ¿Qué hay en este cambio? La palabra teoría es una palabra griega. Representa la caracterización propiamente dicha del hombre, esta aparición quebrada y subordinada dentro del universo que, a pesar de sus reducidas y finitas medidas es capaz de la intuición pura del universo.

Pero, a partir del griego sería imposible «formular» teorías. Esto suena a como si las «hiciéramos». La palabra no significa, tal como sucede con el comportamiento teórico pensado desde la autoconciencia, aquella distancia con respecto al ente que permite conocer imparcialmente lo que es y de esta manera someterlo a una dominación anónima. La distancia de la teoría es más bien la de la cercanía y la pertenencia. El viejo sentido de teoría es la participación en las comitivas de ceremonias en honor de los dioses. El contemplar el proceso divino no es la comprobación sin participación de un estado de cosas o la observación de un magnífico espectáculo sino una auténtica participación en los acontecimientos, un real estar presente.

Por ello, la racionalidad del ser, esta gran hipótesis de la filosofía griega no es primariamente una nota distintiva de la autoconciencia humana sino del ser mismo, de manera tal que es el todo y así aparece como el todo el que la razón humana tenga que ser pensada más bien como una parte de esta racionalidad y no como la autoconciencia que se sabe frente al todo. Así es, al mismo tiempo, otro camino en el que la reflexión humana se adentra en sí misma y se encuentra a sí misma: no es el camino hacia la interioridad a que nos invita San Agustín, sino el camino en la total entrega a lo exterior en el que, sin embargo, quien busca se encuentra a sí mismo. La grandeza de Hegel consiste en que aceptó este camino de los griegos no como un camino falso frente al de la autodeterminación moderna, sino como un aspecto que corresponde al ser mismo. El grandioso aporte de su lógica consiste en haber reconocido en la dimensión de lo lógico este fundamento que soporta y reúne lo expuesto. El que lo llamara nus o dios es algo puramente externo, al igual que en la inmersión mística es lo más profundamente interno del Cristianismo.

Llegamos al final de nuestra reflexión. La relación entre ciencia y filosofía demuestra ser, en el lugar al que nos llevara Hegel y, con él, Schelling, una relación dialéctica. La relación entre la filosofía y la ciencia no puede ser definida adecuadamente a partir de una filosofía que es tomada de las ciencias, que puede conservar su sentido limitado, y tampoco por el traspaso especulativo de la frontera hacia el lado de una determinación dogmática de la investigación que se encuentra en permanente fluir. Tenemos que aprender a pensar positivamente esta relación en toda su contraposición. No ha de tratarse aquí de ningún debilitamiento hacia una «Ilustración moderada», ningún «disimulo». Sería una ofuscación pensar que esta perplejidad nos obliga a colocar a la filosofía del lado del arte y hacerla partícipe de todos los privilegios de arte y de todos los riesgos que están vinculados con estos privilegios.

Así como nuestra experiencia total del mundo representa un proceso sin fin de derribamiento (…) así también la necesidad de justificación filosófica es un proceso que no tiene fin.

El esfuerzo del concepto debe seguir corriendo por su cuenta. Es verdad que la pretensión de unidad sistemática nos parece hoy más difícil de mantener que en la época del Iluminismo. Al mismo tiempo, una afinidad interna nos lleva a la maravillosa pluralidad que los enunciados del arte despliegan entre nosotros en la riqueza de sus obras. Ni el principio de la autoconciencia ni ningún otro principio de unificación última y de auto fundamentación nos confieren la expectativa de poder construir el sistema de la filosofía. Sin embargo, sigue siendo ineliminable la necesidad de unidad de la razón. Esta necesidad no se acalla tampoco ante el Argus de cien ojos que, según las bellas palabras de Hegel, representa la obra del arte, ya que no hay ningún lugar del arte que no nos mire. En cada aspecto se mantiene la tarea de la autocomprensión del hombre consigo mismo, que no puede ser negada en ninguna de sus experiencias y, por cierto, tampoco en las experiencias del arte. Pero, así como los enunciados del arte son integrados con nosotros mismos en el proceso de nuestra autocomprensión cuando son aprehendidos en su verdad, no es el arte sino la filosofía la que actúa. Es la misma necesidad de la razón la que nos obliga a establecer permanentemente la unidad de nuestro conocimiento, la que deja penetrar el arte en nosotros mismos. A ello pertenece en nuestro mundo todo aquello que nos otorgan las ciencias en la medición de los accesos al mundo y en la puesta a prueba de todas las investigaciones del mundo por parte de la ciencia. A ello pertenece también la herencia de nuestra tradición de las concepciones filosóficas de la razón, con respecto a las cuales de lo que se trata no es de tomar y aceptar una totalmente sino de no silenciar a ninguna. La necesidad de unidad de la razón así lo exige. El modelo de la ciencia, que caracteriza a nuestro tiempo, debería protegernos, también, de la tentación de llevar a cabo, en construcciones apresuradas, la satisfacción de la necesidad de unidad de la razón.

Así como nuestra experiencia total del mundo representa un proceso sin fin de derribamiento —y, usando palabras de Hegel, en un mundo que siempre se nos presenta como extraño porque es un mundo al que nosotros mismos modificamos— así también la necesidad de justificación filosófica es un proceso que no tiene fin. En él se realiza no sólo el diálogo que cada ser pensante lleva a cabo consigo mismo, sino también el diálogo en el que estamos todos nosotros comprendidos y que nunca habrá de cesar, aun cuando se proclame que la filosofía está muerta.

muy buenas tardes, muchas gracias por el artículo, quisiera saber en qué libro de la obra de Gadamer se encuentra contenido o si es una obra inedita?

Estimado, muchas gracias por sus palabras. El fragmento que hemos rescatado se publicó en español en el libro «La Razón en la Época de la Ciencia», que apareció en castellano en enero de 1981. La obra en alemán es de 1976. El texto publicado abre el libro que tiene, además, otros cinco ensayos.