Había esperado comenzar mi clase de “Arte y Posmodernidad” con cualquiera de los temas clichés de esa disciplina: el sempiterno cuestionamiento sobre qué es el arte, una alabanza a las vanguardias o tal vez una oda a Van Gogh. Empero, el docente disparó a quemarropa una pregunta que jamás había meditado en mi existencia: “¿Cuáles son las jerarquías que más respetas y por qué?”.

Me quedé petrificada. Una jerarquía era una taxonomía abstracta, ¿no? En cristiano, eso significaba un orden, una manera de dividir el mundo. Las jerarquías iniciaban con un nombre, con una etiqueta poseedora de valor y atributos. Era obvio, nos encontrábamos atravesados por ellas, cual si fuesen lanzas romanas. Estaban allí, introyectadas en nosotros, camufladas como sentido común (‘así nomás son las cosas’). Aquellas más punzantes eran la clase social, el género, la etnia… Nosotros podíamos tener muchas etiquetas: hombres o mujeres; burgueses o proletarios; cholos, indios, mestizos; fieles o cornudos; y quién sabe qué más. Bajo esta lógica, había una frontera entre el ‘conocimiento científico’ y el ‘conocimiento del sentido común’, entre el arte y la artesanía. Pensando más hondo, las jerarquías se multiplicaban hasta el infinito: espacio público y espacio privado, trabajo productivo y trabajo reproductivo, trabajo manual y trabajo intelectual, ciencia e ideología, etc.

Debo confesar que nunca antes me había preguntado si respetaba las jerarquías. Por supuesto, era capaz de identificarlas, de bromear sobre ellas, pero ¿Eso era suficiente para asesinarlas? “Creo que las respeto en mi praxis”, pensé: persigo el ascenso social (casa propia, cantidades obscenas de dinero, you know), confío en el conocimiento científico, amo el arte tal como lo entendemos. Gloria a mis tótems por los siglos de los siglos, amén.

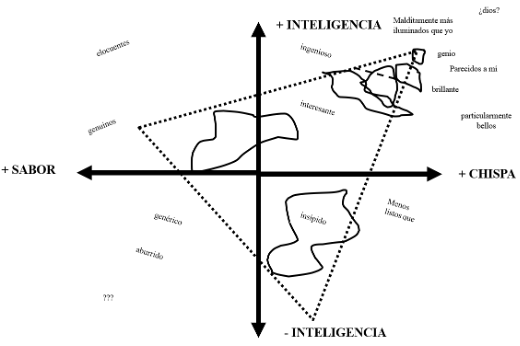

Hace un año tuve la necesidad de consultar con una psicoanalista por primera vez. Entre sesión y sesión, ella me reveló un misterio inconmensurable: mi sistema interno de jerarquización de las personas. Con un tamiz clasificaba a las personas bajo el criterio de la ‘inteligencia’. Tendía a etiquetar a las personas como ‘menos listas que yo’, ‘parecidas a mí’ o ‘malditamente más iluminadas que yo’. Las personas listas se dividían en subtipos: ingeniosos, brillantes y genios. Al mismo tiempo, todos poseían una impronta: sabor o chispa. Había chispas ínfimas, medianas e incendios devoradores.

Me reí por mi caos interno ¿Qué significaba la ‘inteligencia’, el ‘sabor’ o la ‘chispa’? Mientras más lo meditaba, más arbitraria y polisémica se tornaba mi taxonomía. Al ahondar en la misma se desprendían otras curiosas etiquetas: llamativos, insípidos, genuinos, particularmente bellos, elocuentes, ágiles, genéricos, etc. “Esto se parece un poquito a Borges y sus animales”, pensé. En el cuento El idioma analítico de John Wilkins, Borges rescata de ‘cierta enciclopedia china’ una clasificación de los animales bastante peculiar: “(a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas”.

Pronto caí en cuenta de las consecuencias del pecado original. Mi praxis había respetado dogmáticamente esa taxonomía interna. Este juego aparentemente inofensivo de etiquetas había sido fundamental en mis relaciones humanas: eran las reglas del ajedrez del amor.

Mis gustos amorosos no eran flechazos de cupido, azares o caprichos. Todos los hombres a los que amé (¿y los que amaré?) habían sido examinados, clasificados y elegidos con base en esa jerarquía. En efecto, la asignación de una etiqueta tenía cierta correspondencia con su clase social y su capital cultural, al menos eso dirían Pierre Bourdieu y mi licenciatura en Sociología. Aquellos amantes tan distintos en apariencia estaban emparentados por insospechadas telarañas. Solamente me había estremecido dos veces en mi andar, y los causantes de ese temblor vital compartían la misma etiqueta.

Tuve un cortocircuito existencial. Ya no pude actuar/sentir/intentar amar sin que la mosca de la duda zumbase. El hechizo de los sentires se desmoronaba en pedazos, o al menos la certeza de su autenticidad y entrega irracional. Cada afecto que brotaba era interpelado; cada beso, cuestionado. Era una marioneta que había adquirido conciencia de uno de los hilos que la manejaban, y eso fue demasiado ¿Cuán prisionera me encontraba de los hilos propios y ajenos? ¿Estaba condenada a (no) ser libre? ¿Qué otras cadenas invisibles dominaban mi espíritu, mi destino? Quizás las jerarquías que más respetamos son aquellas que todavía permanecen invisibles.